管理者はログインして下さい。

おすすめ記事

計画修正時の調整方法

業務一覧(WBS)を作成し、想定していなかった作業が必要である事や、想定している予算感やスケジュール感では対応できない事などを気づける状態を保つことが良いでしょう。その中から許容範囲と許容できないレベルの確認を随時行ってください。 具体的に認識を合わせること ・Q:想定品質と測定方法 ・C:予算と想定費用 ・D:期限やスケジュールの想定 ・S:想定作業量 なお、期待値の調整は重要ですが、ついついリスクの説明ばかりをしがちです。 そうなった場合、意図せず顧客や関係者の信頼を損ねることがあります。そらないように以下の点に注意すると良いでしょう。 ・全力で元の計画通りゴールや成果に近づけたいということを伝えながらもリスクを伝え、相手もリスクを認識してからトレードオフ案を出す。 ・いきなり100%のトレードオフ案ではなく、10%、20%、30%と小刻みにしたものを伝え、まずは最小対応として10%から承認を取る。※1 また、期待値の調整(特にトレードオフ案の提示)の場合、相手が関心あるのは圧倒的に「これからどうなるか?」という未来の話です。 なのに多くの人が「なぜ計画が乖離したか?」「現状がどうなっているか?」を説明することに必死になりがちです。 たしかに正しく現状と発生している問題を認識することは的確な修正計画を策定する上で重要ですが、 顧客や関係者にとって重要なのはその修正計画とそれによる影響です。 期待値調整に失敗する人のほとんどは、この勘違いをしているパターンが多いです。 特に自身で判断をする決裁者でそのレベルが上がれば上がるほどにより未来の話への関心が高まります。 相手の立場、役職に応じて経緯、原因、修正計画、影響のどこに比重を置いて会話するかを見極め、使い分けましょう。※2 ※1:人はいきなり大きな影響やリスクのあることを決断できません。 ただ、一度決断するとその後、そのレベルが上がっても同様の決断をしやすくなります。 考えたトレードオフ案のリスクや影響があまりに大きい場合は、全体を見せた上でより小さな範囲から承認をもらうように交渉すると スムーズに進む場合があります。 また、自分たちが考えたトレードオフ案も実際は正しいかどうか、どれほど効果があるか分からない、 という場合も小さな範囲で進めることでその後の更なる計画修正も容易になります。 ※2:決裁者のレベルが上がるにつれて経緯>原因>修正計画>影響と関心が移っていきます。

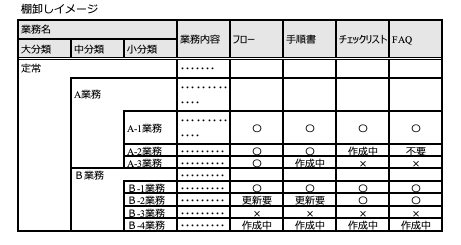

資産棚卸し方法

資産の種類は、大きく2種類に分かれます。ドキュメント関連(マニュアル、ツール)と、ファシリティ関連(IDカード、什器類、アプリやシステムの権限等)です。 ドキュメント関連の棚卸を行うには、まず業務一覧をベースとし、既存のマニュアル類の棚卸しを行います。このタイミングで、整備すべきマニュアル類を精査し、最新化されていないマニュアル類が無いかを、各担当単位で確認し、存在する場合は更新対象とします。次に、着手する優先度を決め各マニュアルの整備を行います。優先度が緊急でない場合は、次期の整備計画を作り段階的に整備していきます。 優先度を検討する際は、今起きている問題、来期の計画を判断材料として考えるようにしてください。 ドキュメントが不揃いで、最新情報へ更新がされていない場合は、チーム内で共通認識を持てておらず、業務上で問題が起きている可能性があります。 その場合は、優先度を上げて対応を行ってください。 ファシリティ関連の棚卸を行うには、一例を以下に記載します。 PC、PC付属品、セキュリティカード、ロッカー、アプリケーション(個人、チーム)、システムアカウント等 棚卸の頻度の失敗事例としては、仕様が特別なシステムアカウントがないかどうか、注意するとよいです。 実際の失敗事例としては、あるシステムが3か月間アクセスしていないと、権限が切れてしまうという仕様であるにも関わらず、チームでは3か月に1回の頻度でしか棚卸を行っていませんでした。 そのため、半分以上の方がそのシステムの権限失効してしまい、再発行に不要な工数をかけてしまった、という事例があります。 棚卸を行う頻度は、そのようなシステムの仕様も考慮に入れて設定してください。 またよく無くしがちなのは、ロッカーのスペアキーや、PCのアダプターなどの付属品です。 これら利用頻度が低いものは、紛失しないように、保管場所を予め定めておくなど、工夫をしてください。

チームで短期間で施策を進めるときの割振りのコツ

顧客から短期間で成果を出さないといった急な依頼を受けたり、他の重要施策を優先していて、残り期間が短くなってしまい、短期間で高い成果を出さなければならないようなシーンは、特に期の変わり目などに、発生しやすいです。 このような状況で、チームで効率よく進める際に、タスクの割振りで気を付けるべきことを紹介します。 ポイントは、得意なことを割り振りすることと、工数を捻出することです。 ・割振りは工数の平等性より、適性を重視する チームに対して平等に割り振るために、必要工数を参考にしてバランスを取ろうとすると必ず失敗します。 人には得手不得手があります。得意な分野はすぐに動くことができますが、苦手な分野は時間がかかります。 短期間で成果を出さないといけない場合は、得意な分野を割り振るようにすると、工数も想定よりもかからず、より効果が出やすくなります。 苦手な分野だからこそ、やりたいということもありますが、短期間では育成をするという余裕もありません。得意な人へ必ず割り振りましょう。 ・必要工数を捻出する 割り振りを行った後は、工数を捻出するために、何かをやめないといけません。 優先度が低いことや、他の人に引き渡せるものがないか、チーム内ですり合わせることが大切です。 それでも上乗せでやらねばならないときは、一時的に業務負荷が高まります。 一定の残業を見込んで活動を出来る様に、割り振ったチームメンバーと一定の業務負荷について、合意形成を取る様にしましょう。 ・WBSを、100%じゃなくてよいから作る わかる範囲で構いませんので、必要なことを書き出しましょう。カテゴリでいえば大中カテゴリーで構いません。 割振りは、この中カテゴリに対して割り振るようにしましょう。細かな裁量も含めて割振りをした人へ任せることが大切です。 ・進捗状況を共有する場を、普段より細かく設定する WBSもあえて不完全なまま進めているため、細かい軌道修正は必ず発生します。 更に、無理やり工数を捻出しているため、本来の業務への影響も発生しやすい状況が続きます。 このようケースでは、特に作業時間を捻出したくなりますが、細かく状況を伝え合わなければ、何も修正ができませんので、15分/1日でもいいので、必ず場を作ってください。 どうすればよいか分からない場合も多く出てきます、そのためになるべく関係者が参加できる時間に設定しておくことで、双方にアドバイスを伝え合うことができるようになります。

自分の意見を上手く伝える ~言語化能力 向上講座~

みなさんは、「自分の意見を上手く言葉にできず説明できない・・・」と困ったことはありますか? 言語化が得意な人が普段、どんなことを無意識にやっているか気になりますよね・・・? この記事では、周りのメンバーから見ても、言語化能力が優れている ”てぃーさん” から、 「言語化能力を向上させる工夫」について聞いてみました。 言語化能力は、少しの工夫で向上させることができます。 対話形式でご紹介しますので、ぜひご覧ください。 〈目次〉 登場人物紹介 言語化能力とは? 言語化能力の要素 言語化能力の高め方 関連資料 1. 登場人物紹介 ノリと勢いではなく正しく相手に伝える手段を模索中の関西人。 MBTIは、INFJ(提唱者) 話すことと食べることが好きな人。 MBTIは、INTJ(建築家)か ISTP(巨匠) 2. 言語化能力とは? マッキーさん 私、人に話するの得意な方だと思ってたんですが、周囲に言語化能力の高い方が多くて 「まだまだだなあ」「上には上がいる」と思って驚きました。 特にてぃーさん、めちゃくちゃ話上手ですよね。今日はコツをお伺いしたく…! てぃーさん ありがとうございます!でも、自分としては言語化能力が高いとは思ったことがなかったです。 家族にも「語彙力ないね」って言われるし…。ちなみにマッキーさんが思う、言語化能力が高い人ってどんな人ですか? マッキーさん 私が思う言語化能力が高い人の特徴ってこんな感じかなと思っているんですが… 理路整然と説明ができる人 表現力が豊かで話が分かりやすい人 相手に想像させる言葉の選び方ができる人 てぃーさん なるほど!そういう人いますよね。 相手に伝わるように上手に話ができるって、4つの要素が必要だと思うんですよね。 まとめると下の図の内容になるんですけど、観察力・思考力・語彙力・要約力 が大切だと考えています。 マッキーさん へえー!4つの要素があるんですね!教えてほしいです。 3. 言語化能力の要素 てぃーさん はい! まずは観察力。相手に伝えるためには、相手がどこが分からなくて困っているか 反応や表情の変化を汲み取って工夫する必要がありますよね。 そのため、相手のことを見る力が高いと言語化能力の高さに繋がると思います。 2つ目に思考力。さきほどマッキーさんがおっしゃっていた通り、理路整然と話すとなると話を論理的に考え、組み立てる力が必要ですよね。 ただ論理的に考えるだけでなく、なぜ?をしっかり掘り下げて考えることも大切です。 3つ目に語彙力。相手に伝わる適切な言葉・表現を選ぶ力です。もちろん語彙の豊富さも大切ですが、私は選べる力も大切だと思っています。 最後に要約力。せっかく相手に伝わるように考えても、それを上手く伝えられないと意味がないですよね。 相手に伝わるよう情報の取捨選択をして、まとめる力も必要だと思います。 マッキーさん 確かに!どれか一つでも欠けていたり中途半端だったら伝わり度合いが半減しそうですもんね。 こんなことありますよね。 ■ よくある事例 思考力、要約力の不足 順序立てて説明ができないため、話が散らかってしまい何が言いたいのか分からない。 観察力、語彙力の不足相手が全く分からない業界のことを、業界用語をたくさん使って説明してしまう。 てぃーさん そうですね。もちろん4つすべて揃っている必要がありますが、それぞれに繋がりがありますよね。 今ふと思ったんですけど、特に大切なものが状況によって違うかもしれないですね。 時間をかけて準備できるものだったら、思考力と要約力が大切だと思うし、 その場でパッと説明するものだったら、観察力と語彙力がカギになりそうです。 マッキーさん なるほど。それぞれの4つ要素で分けて考えると、てぃーさんは自分自身で何をやっているとどう分析しますか? てぃーさん そうですね…。 観察力については、私は好奇心が強いんですよね。この人今まで会った○○さんに似てるなとか思ったりします。 あの人に似ているなら、こういう説明の方が伝わりやすいかなという判断に繋がっているかもしれないですね。 次に思考力については考えるのが私は好きなんですよね。 納得しないと次に進めない性格なので、「なぜモヤモヤしているか」、「どうすればモヤモヤしなかったか?」とかを考えます。 自分以外のことでも、「あの人はこうなのかな?」仮説を立てて考えることが多いかもしれないですね。 次に語彙力ですよね…。私はあまり語彙力には自信がなくて…。でも言葉の意味はよく調べますね。 今は仕事をしていて知らないカタカナ用語に出会うことがあるし、 自分が言いたいことが一言で表せる言葉がないかとか悩むことがあるので ネットとかAIで調べるようにしています。そうすることで適切な言葉、表現の知識を増やそうと心がけています。 最後が要約力。これは前職の上司が”報連相”に厳しい方だったため、報告・連絡・相談どれをする時でも、 相手が分かりやすいようサマリへ要約することを癖づけていたので、鍛えられました。 マッキーさん めちゃめちゃ分析されてます…!てぃーさんさすが…! てぃーさん 今回のこのインタビューに向けてめっちゃ考えましたよ…!大変でした…笑 マッキーさん ありがとうございます…! 4. 言語化能力の高め方 マッキーさん では、最後に言語化能力向上のために何から始めればいいと思いますか?できるだけ簡単なやつをお願いします…! てぃーさん 自分がどの要素が弱いのか、1つずつ掘り下げて考えていくことで、言語化能力を高められるのではないかと思います。 それぞれ以下のようなことはいかがでしょう。 マッキーさん 分かりやすいです!これなら意識できそうですね。 てぃーさん ありがとうございます!ただ、すべてをいきなり行うことは難しいと思うので、特に苦手な要素から1つずつ取り組んでみてください。 マッキーさん ありがとうございました! 5. 関連資料 魅せて 伝える 資料作成講座 ▶▶第1回 きれいな資料を作るべき理由 はこちら 資料を作る目的は、多くの場合、相手に理解してもらい、行動を促すことです。 どのようなことに気を付ければ伝わる資料が作れるようになるのかご紹介します。 ▶▶第2回 資料を作る前にやるべきこと はこちら 資料作成をする前に必ずすべきことや、伝えたいことを簡潔に伝えるための構造化の方法をご紹介しています。 ▶▶第3回 魅せるコツ はこちら 資料を魅力的で効果的に伝えるためには、視覚的な工夫が欠かせません。 特に情報を視覚的にわかりやすくするための図解や、テキストに強調をつけるテクニックは、 プレゼンテーションの成功に大きく影響します。