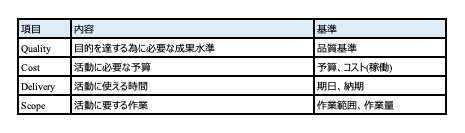

QCDSとは、目標を達成する為にチームでコントロールすべき主要指標の頭文字を取った略語です。 「品質(Quality)、予算(Cost)、納期(Delivery)、範囲(Scope)」 関係者との共通認識は取るためには、QCDSの観点を踏まえて、高い解像度の目標地点を定めて、具体的な計画を作成していきましょう。 全てのQCDS条件が関係者側であらかじめ決まっている場合は、その条件を漏れなく確認するようにしましょう。 しかし多くのケースでは、一部の条件しか決まっていません。 例えば納期、予算は明確だが、品質、範囲は不明、といった一部条件は決まっていますが、その他の条件は流動的で決まっていないことも多くあります。 その場合は、自分たちから、その条件下で実現可能なプランを検討し提案をしていきましょう。 具体的なQCDSの指標は以下の通りです。

[参考資料] COROPS P.98

おすすめ記事

Issueリスト 実行する

アクションをすり合わせた後は、実行フェーズにうつっていきます。 ここでのポイントは、普段の業務の進め方と変わりはありません。 ・優先順位を決める。 解決することで効果が高いのはどれか、更に解決するまでにかかる工数、放置することでの影響度合い、 これらを判断ポイントとして、何からとりかかるかを決めましょう。 ・割振りを決める。 1人1つオーナーをもって動くケースもあれば、皆で1つのことに集中して、一気に解決させるやり方もあります。 ※アクションが詳細化されていて割り振りが出来るのであれば、集中して解決させることができます。 チーム全員に平等に割り振る、というやり方もありますが、こちらはあまりお勧めしません。 割り振りの一例としては、 1 得意な人に任せる。 餅は餅屋の理論です。解決のスピードは早くなります。 2 人ぞれぞれの志向性、チャレンジしたいことに応じて、割り振りをします。 自分がやりたいことに対して、アクションをしてもらう。本人もモチベ―ション高く取り組みを進められる事が可能です。 分かりやすい例でいえば、フローの見える化をする場合、 普段その業務をしていない人が担当すると、業務のヒアリングから始まり時間はかかりますが、 その業務を実際にされている方が担当なら、既に流れをある程度理解しているため、短い時間で進めることが出来ます。 今までフローを作ったことがない方でも、チャレンジすることは大切です。その場合は、フォロー体制等を検討して進めるとよいです。 ・コミュニケーションプランを決める。 最後に、コミュニケーションプランを決めます。日次/週次の定期MTGがある場合は、アジェンダを1つ追加して進めることもできます。 ポイントは、進捗を共有する場を必ず設定することです。 アクションをいくら詳細化して、体制も組んで進めても、実際には他のやるべきこととの兼ね合いもあり、進捗が遅れていくことはよく発生します。 そのため、必ず共有する場を設けておいてください。そうすることで、リマインドの効果もあり、前進させることに意識が働きます。 進捗がなかなか上手く進まないときに良くあることは、工数を捻出できないという事もありますが、アクションがイメージできなくて動けないというケースもあります。 文字だけ見たら分かる事でも、実際に手を動かしてみると、分からないことはありませんか? このような手が止まってしまう場合は、コミュニケーションプラン以外でも、誰かに話を聞いてもらう、相談するなどして、イメージすることを心掛けてください。

計画修正時の調整方法

業務一覧(WBS)を作成し、想定していなかった作業が必要である事や、想定している予算感やスケジュール感では対応できない事などを気づける状態を保つことが良いでしょう。その中から許容範囲と許容できないレベルの確認を随時行ってください。 具体的に認識を合わせること ・Q:想定品質と測定方法 ・C:予算と想定費用 ・D:期限やスケジュールの想定 ・S:想定作業量 なお、期待値の調整は重要ですが、ついついリスクの説明ばかりをしがちです。 そうなった場合、意図せず顧客や関係者の信頼を損ねることがあります。そらないように以下の点に注意すると良いでしょう。 ・全力で元の計画通りゴールや成果に近づけたいということを伝えながらもリスクを伝え、相手もリスクを認識してからトレードオフ案を出す。 ・いきなり100%のトレードオフ案ではなく、10%、20%、30%と小刻みにしたものを伝え、まずは最小対応として10%から承認を取る。※1 また、期待値の調整(特にトレードオフ案の提示)の場合、相手が関心あるのは圧倒的に「これからどうなるか?」という未来の話です。 なのに多くの人が「なぜ計画が乖離したか?」「現状がどうなっているか?」を説明することに必死になりがちです。 たしかに正しく現状と発生している問題を認識することは的確な修正計画を策定する上で重要ですが、 顧客や関係者にとって重要なのはその修正計画とそれによる影響です。 期待値調整に失敗する人のほとんどは、この勘違いをしているパターンが多いです。 特に自身で判断をする決裁者でそのレベルが上がれば上がるほどにより未来の話への関心が高まります。 相手の立場、役職に応じて経緯、原因、修正計画、影響のどこに比重を置いて会話するかを見極め、使い分けましょう。※2 ※1:人はいきなり大きな影響やリスクのあることを決断できません。 ただ、一度決断するとその後、そのレベルが上がっても同様の決断をしやすくなります。 考えたトレードオフ案のリスクや影響があまりに大きい場合は、全体を見せた上でより小さな範囲から承認をもらうように交渉すると スムーズに進む場合があります。 また、自分たちが考えたトレードオフ案も実際は正しいかどうか、どれほど効果があるか分からない、 という場合も小さな範囲で進めることでその後の更なる計画修正も容易になります。 ※2:決裁者のレベルが上がるにつれて経緯>原因>修正計画>影響と関心が移っていきます。

目標設定方法

目標設定は、関係者のニーズを満たすように設定しましょう。そのためにはニーズそのものだけではなく、その背景も理解することが必要です。関係者の置かれている状況を“自分ごと化”して捉えることが大切です。 次に具体的な数値を用いた目標地点と計画を定めましょう。これが定められていないと、実行時の進捗確認や要因分析を行う事が出来なくなるためです。 「SMART」というフレームワークがあります。これを活用すると目標設定内容を明確にすることができますので、ぜひ活用ください。 1:Specific(具体的に) 誰が読んでもわかる、明確で具体的な表現や言葉で書き表す 2:Measurable(測定可能な) 目標の達成度合いが本人にも上司にも判断できるよう、その内容を定量化して表す 3:Achievable(達成可能な) 希望や願望ではなく、その目標が達成可能な現実的内容かどうかを確認する 4:Related(経営目標に関連した) 設定した目標が職務記述書に基づくものであるかどうか。 と同時に自分が属する部署の目標、さらには会社の目標に関連する内容になっているかどうかを確認する 5:Time-bound(時間制約がある) いつまでに目標を達成するか、その期限を設定する

業務工数を算出したい

業務工数を算出する目的は、様々あります。 業務を定量化することで、増員に必要な適正な人数を算出したり、予測と実態のGAPを把握をする。 人別で算出し、処理量の差分から、パフォーマンス改善の打ち手に繋げることが出来ます。 目的に沿って計測すべきポイントは変わってきますので、まずは目的をハッキリさせましょう。 計測の手法ですが、1時間単位であれば、outlookのスケジュールに実績を入力したり、Excelで管理でも、実態を把握することは出来ます。 一方、分単位で細かく算出する場合は、Excel管理だと難しいです。 オペレーターの後ろでタイマーを持ち、実際の作業時間を計測、もしくは何か計測ツールを導入する必要があります。 計測する際の注意点としては、どの単位で計測しているのか?ということを理解していく事が大切です。 ある業務の単位で測定するのか、特定の作業単位/手順単位で測定するのかを最初に考えてください。 目的もハッキリしていて、ある特定の作業/手順を計測するのであれば、問題ないですが、最初から細かい単位で計測を行うと、かなりの工数がかかってしまいます。 まず、大きな単位から測定を始める様にしてください。そうすることで、最初に全体観を掴めることが出来ます。 その上で、特に細かく見たい部分はどこか?を検討した上で、細かい計測に移るようにしてください。

アドバイザーに相談

会員登録をすると

いつでもアドバイザーに相談ができます!