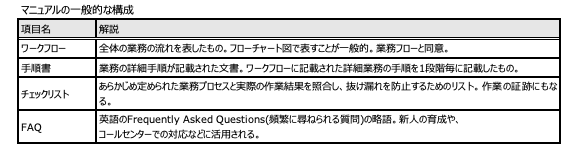

標準化を進めていくために、何から手を付けるべきかですが、いきなりマニュアルを作成し始めてはいけません。一番最初に取り組むべきことは、業務一覧を作ることです。 チームで対応すべき業務を一覧化し、その中で、優先度が高いモノから着手し始めましょう。 業務一覧から取り掛かる理由ですが、3,4名のチームであれば、全員が全体を俯瞰的に見えているため、何が一番優先度が高いのか、共通認識を持てていることが多いです。 例えば6名のチームで2人1組で3つの業務を担当して進めている場合、何から着手すべきかは、全体を俯瞰するために情報整理を行わないと正しい判断が出来ません。そのために、業務一覧をまずは作成する所から始めます。そして業務一覧に沿って、マニュアル、手順書、フロー、FAQなどがあるかどうかをチェックし、何から着手するか優先度を定めていきます。

[参考資料] COROPS P.129

おすすめ動画

おすすめ記事

Issueリスト 収集した意見をアクション化する

Issueリストというのは、チームの問題点、改善を進めていくための事実を収集した宝の山です。 収集しただけでは、解決へは進みません。 次のステップでは、この収集したことを、解決に進めていくために、アクションを定めていきます。 押さえるポイントは以下です ・記載内容をカテゴリに分ける。 一例としてはcoropsのフレームワークを使い、4Mで分類するのが良いでしょう。 詳細は、sprintで抑えるべき変化を参照ください。 Mission:顧客との関係性の変化、ニーズの変化、チームに対する期待値の変化、事故やヒヤリハットetc Mesurement:目標、指標、進捗状況や具体的なアクションへに対する感じること Method:フローやナレッジなど、共通化できる点、etc Member:稼働状況、高いパフォーマンスなどのコツ、育成の状況、就業上のローカルルールetc カテゴリに分けると、意見が集中しているところがどこか?ということがわかります。 あまり意見が出ていないカテゴリは、一見問題が発生しておらず意見が出ていないと思いがちですが、 そもそも普段からその視点に向いておらず意見が出ていない可能性もあります。 このような場合は、インタビューなどを行い、収集に努めて下さい。 ・チーム内で意見交換をする。 カテゴリ分類した後は、意見が多いカテゴリから始めます。ここで会話することは、事象/原因についてです。 何が起きているのか。意見交換を通じて、認識をすり合わせましょう。 次に、解決している状態についてすり合わせて下さい。 この解決している状態とはどういう状態か。 例えば、安定したものが崩れてしまい、「元に戻す」のであれば、 皆が満足する状態というのは、共有認識で持てているため、どんな状態なのかの言語化は容易です。 未知の問題に対しては、解決している状態をすり合わせるには、 改めて、チームのミッション、今期のゴールはなんだったか、ヒントになる情報を抑えなければいけません。 この意見のすり合わせは必ずするようにしてください。 最後にアクションについて意見交換をします。 解決している状態がすり合ったら、何をすればよいかを考えます。この段階で、どれだけ詳細化出来るかで、 解決までのイメージをすり合わせることに繋がります。 誰が何をいつまでにやるのか、 具体的なアクションをすり合わせることで、更に解決までのスピードも上がっていきます。 WBS化することが望ましいですが、時間のない中では、アクションは箇条書き程度になることも多々あります。 完全に詳細化しないと前に進めてはいけないわけではありません、進めながら詳細化させるケースもありますので、臨機応変に対応を進めてください。

目標、施策の進捗確認をしよう

進捗を確認するには、チーム全体の活動をデータ化し、予定に対する実績を確認する必要があります。 この際に週単位や月単位といった累積値の推移が分かるようにすることで状況把握が行いやすくなります。 設定した目標・アクション・KPIの進捗確認をした後は、未来を予測します。 このままのペースで進めた場合に目標が達成できるかどうかを予測し、達成が難しいと思われる場合は、アクションを修正しましょう。 現在の数値を正しく把握するとともに、「このまま進めたらどうなるか」を予測することが大切です。 実績の可視化のポイント 測定手法については、何らかのシステムから日々の行動のデータを抽出し可視化できると現状把握が非常に楽になりますが、 システム等でのデータ抽出ができない場合は工夫が必要です。 例えば、WBSや業務一覧から進捗を把握する場合は、それぞれのタスクの完了条件を明確にした上で、 ステータス変更をすることで、進捗率を見ることができます。 変更するルール(毎日定時時間を設けて更新する、変更する人を決めるなど)を定めておくと、現状把握を行いやすくなります。 チーム全体の進捗を見るためには、各メンバーの期間中の活動の可視化が必要な場合もあります。 各メンバーは日や週単位で自分自身のパフォーマンス入力を欠かさずに行いましょう。 例えば、管理システムや管理表などに数値などの実施結果を入力する、WBSのステータスを変更する、稼働工数を入力する、などです。 とにもかくにも、実績数値を可視化することが進捗把握の基本となります。 進捗と状況の共有のポイント 予定と実績の進捗はただ管理者が把握するだけでなく、関係者、チーム内双方に定期的に報告、共有しましょう。 これは正確な進捗管理と同じく、あるいはそれ以上に大切なことです。 関係者に定期的に報告することで、状況や背景が変化し目標そのものを変更しなければいけない場合に早期にそれをキャッチアップすることができますし、 進捗の改善に周りの協力が必要な場合などにその協力を取り付けやすくなります。 チーム内への共有も非常に大事です。どれだけ良い目標を設定し、チーム内のコミットメントを高めたとしても、その進捗が分からなければ、 自分の仕事が何に繋がっているかの実感が薄くなり、コミットメントは弱まります。 それどころか、何のために仕事をしているのかが分からずモチベーションが低下してしまうことで、管理層への不信感に繋がります。 よく、「状況が悪いので共有を見送っている」「不明確な情報もあるので、共有ができない」といったシーンを見ますが、これは全く逆です。 きちんと目標設定ができていれば、悪い状況に関してもチーム全員で改善について検討し、 より良い改善案を出すことができますし、「悪いことでも共有してくれた」という信頼感が更にコミットメントを高めます。 また、不明確な情報であっても「不明確である」ということをきちんと前提として伝えさえすれば、 誤解などを招くことは少なく、むしろ仮説をベースに早い段階からチーム全体でアクションを考えることができます。

今後取り組む想定業務の可視化

WBS/業務一覧を作成する際は、まずは概算レベルで洗い出すことで”たたき台”を作成し、これを元に関係者と会話を重ねながら、徐々に情報を肉付けしてくと良いです。その後は、以下のやり方で整理を進めて下さい。 ・類似業務の情報や経験者からのヒアリングを行い、必要な作業をリスト化する ・作業の性質や関係性を考慮してグループ化する(定常/非定常、設計/構築、担当別など) よくある失敗は、定常的な業務では当たり前のことが抜けてしまうということです。 そして、そういうことが意外にもクリティカルなことに繋がります。 例えば、定例会の会議室予約忘れ、必要な申請忘れ、などです。どちらも、やる直前に忘れていたことに気づくケースがあります。 このような忘れてしまうケースは、いつも誰かにやってもらっているため、忘れてしまっているというケースが多いです。 また、作成したWBS/業務一覧を、定期的にupdateをしていないと、チームの状態を正確に把握できず、正しい判断を行えないことが発生します。そもそも、作業を洗い出して業務一覧やWBSを作成し、合意形成を取れたとしても、いざ推進し始めると、必ず過不足について見えてきます。 これは、精緻化をする当初は、まだ情報が確定していないことも多く、仮説を元にして作成されているケースが多いからです。 過去の業務一覧を参考にしている場合でも、実際は実行する人数、求められる品質、順守すべき納期、我々が提供できるサービス、全て同じ条件ではありませんので、流用している場合も注意が必要です。 このようなやってみてわかったことを、updateしていかないとどうなっていくのか。 当初のやるべき範囲、稼働予測など、実績の間に大きな差が出始めてきます。 それを防ぐために、実際に推進している方たちしか分からない情報は、関係者と情報共有しながら業務一覧やWBSをupdateすることが必要です。

KPIの設定の仕方

KPIとは、「目標の達成に向けて重要な要素を数値化したもの」のことです。 KPIをなぜ設定するのか? それは、目標達成に向けての進捗管理を確実に行うためです。 KPIの設定においては2つのことを可視化することが大切です。 とある営業組織で「1000万の売上金額」「月10件の受注」という目標を掲げている場合を例に解説します。 1つ目は行動の可視化です。 達成に向けて行動管理をするためには、やらねばならないことを行動に落とし、分解し数字にする必要があります。 例えば、「月10件の受注」をするためには、 ・受注数は見積り提出数の1/3を見込むとすると、見積提出件数は30件必要 ・見積提出のために必要な商談数は100件 ・これを1日にならすと5件の商談となる、など、 目標から逆算して必要な行動を洗い出していきます。更に既存案件からのリピート率も視野に入れると、 必要な数値がより明確になってきます。 2つ目は状態の可視化です。 「1000万の売上金額」を「月10件の受注」で達成するためには、 1件あたりの販売価格が平均100万円でなければいけません。 受注件数が順調でも、販売価格が想定を下回っていたら達成されないわけです。 このように案件の規模も考え、大型・小型案件の商談比率も設定するとよいでしょう。 このように、2つの視点(行動と状態の可視化)をもって目標を分解していくことで、 達成に向けての適切な行動とその進捗管理が容易になります。 定量的な指標を定められない場合は、定性的なアクションをKPI化するという場合もあります。 代表的な例は、目標に向かって設定したマイルストーンのタスク消化率などをKPI化するというケースです。

アドバイザーに相談

会員登録をすると

いつでもアドバイザーに相談ができます!