ナレッジを整理するには?

チームの仕組み

1. ナレッジの整理整頓

業務を進めるために参考となる情報をナレッジといいます。

ナレッジ運用でよくある問題は、蓄積されていくナレッジが定期的に整理整頓されないことです。

蓄積されっぱなしでは、新しい情報と古い情報が混在し、利用者にとって使い勝手が悪く、混乱を招く要因になります。

そのため、定期的に整理整頓を行い、使いやすくするようにすることが大切です。

ナレッジを整理する際は、利用頻度が低い情報は削除またはアーカイブし、

逆に利用頻度が高いナレッジに関しては、よく利用するリンク集としてまとめるなどの工夫をして動線を整理しましょう。

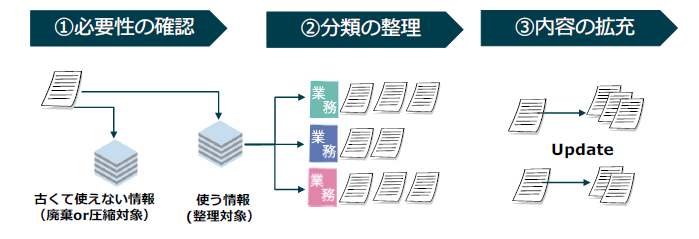

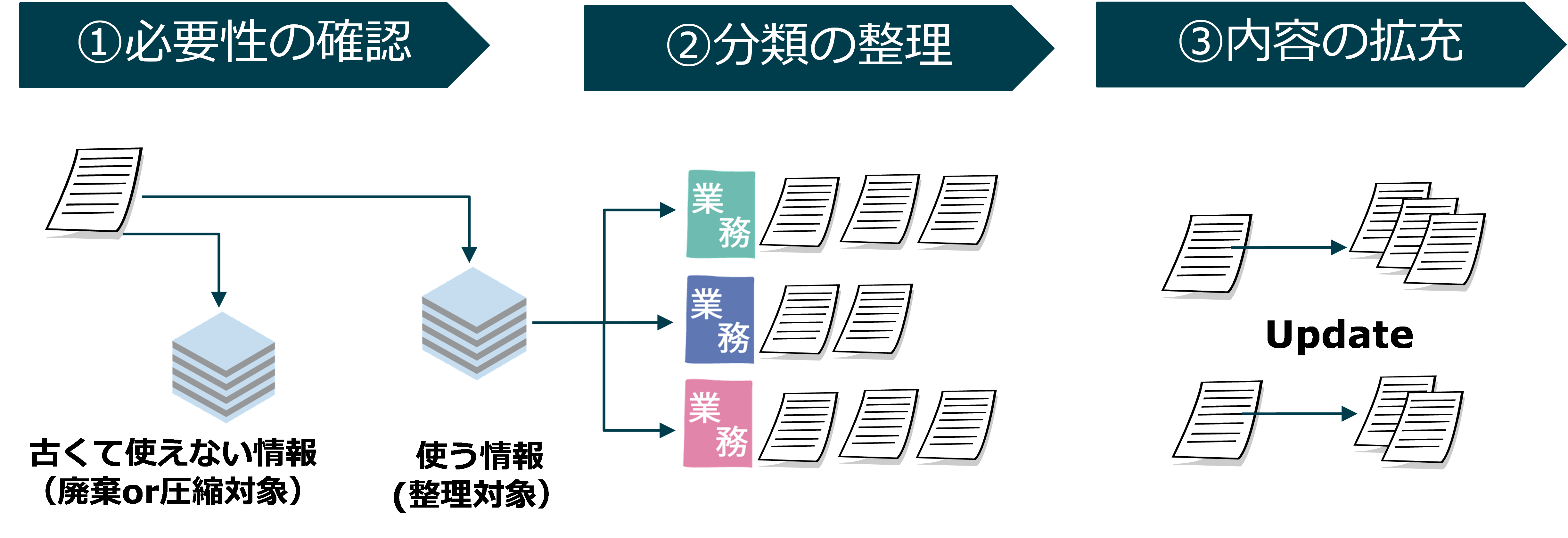

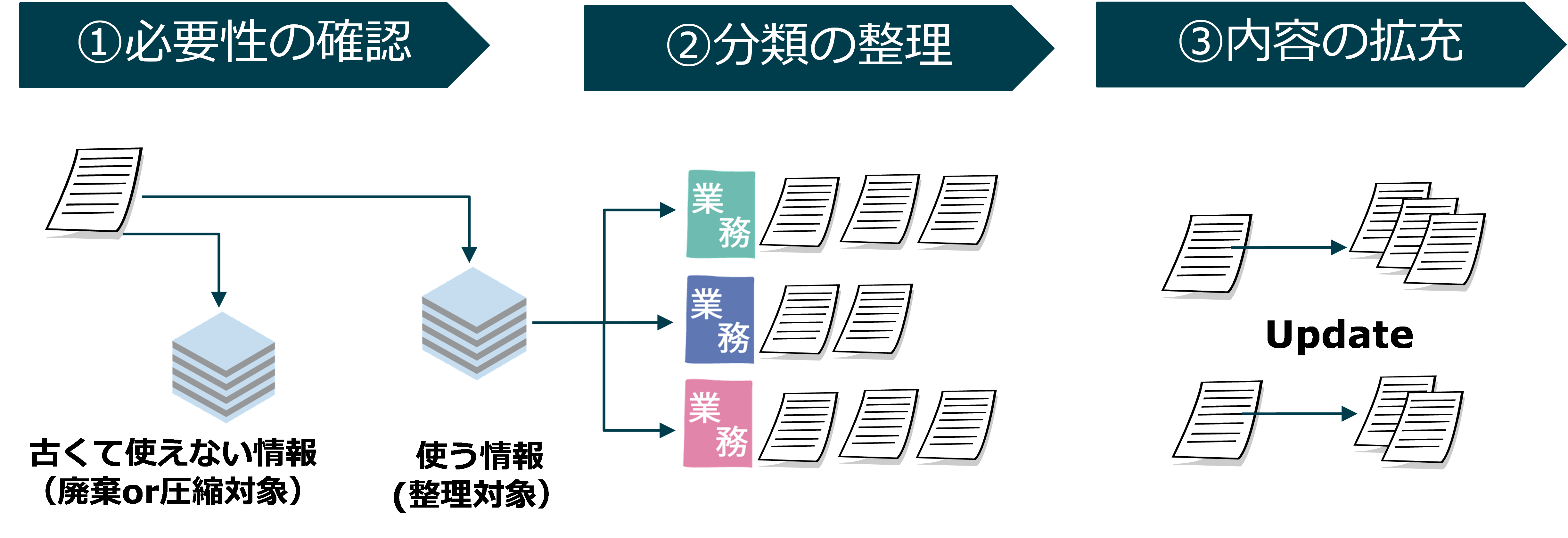

①必要性の確認

既存ナレッジを一覧化し、ナレッジの内容と利用頻度を確認します。

利用頻度が低いものは、最新情報を残し、古い情報はアーカイブしましょう。

②内容を精査・整理

内容を業務ごとに分類し、使い勝手が良いように格納先を整理します。

③内容の拡充

利用頻度が高いものは、内容を拡充させます。普段からしているフローや手順書にも反映しましょう。

この一連の流れを定期的に行うことで、最新化され、検索性を向上させることができます。

2. フォルダ構成の見直しをする

ナレッジの保存環境の見直しも、アクセスの利便性を上げるための重要な見直しの一つです。

どんなに良いナレッジも、必要な時に見つからなければ意味がありません。

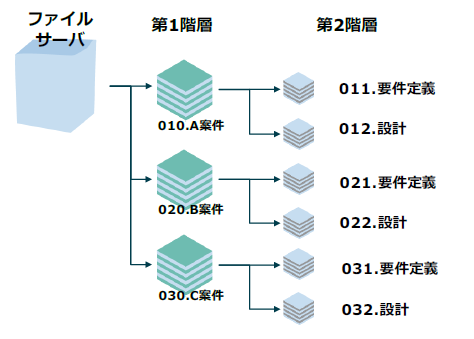

以下の例では第1階層(大分類)を案件別として、第2階層(小分類)を工程ごとに区切りっています。

どの案件でも、同様な構成にすることで検索性を高めることができます。

3. ナレッジがシェアしやすい環境かどうか見直しをする

ナレッジは、本来の意味や機能を失い、ただ蓄積しているだけの状態になってしまうことがあります。

こういったナレッジの形骸化については、環境面を定期的に見直すことでも防止できます。

活動を振り返りナレッジをシェアし続けるための環境面についても、定期的に見直しを行いましょう。

ナレッジをシェア・活用するには、「場」の創出が大事といわれています。

これまでの活動を振り返りどのような「場」でナレッジの共有が盛んだったかを考え、より有効な「場」が創れないか見直します。

① コミュニケーションコーナーの設置 (お菓子コーナー、ソファースペース、運動スペースなど)

業務時間や休憩時間での、何気ない人の出会いと知識の交流を生む「場」。

② フリーアドレススペースの設置

「タコツボ化」を防ぎ、毎日異なる人との知識交流が生まれる「場」。

③ 勉強会・事例発表会の実施

個人の知識やノウハウを、組織に還元する「場」。

④ 社内SNS/グループチャット

個人の知識やノウハウを、インターネット(イントラネット)を使って共有するための「場」。

⑤ 読書会/輪読会の実施

課題図書を決め、学びや意見を交換する「場」。

新たなナレッジのインプットのきっかけにもなり、個人と組織の成長を促す。

⑥ 社内報を活用したナレッジ共有

最近では、たとえば従来の社員食堂をオシャレな空間にデザインしなおすことで、

社員が自発的に集まりやすくし、情報交換をしやすくしている企業も出てきています。

既存の空間や仕組みも、設計次第でナレッジ交流が行われる「場」に変えることは十分可能です。

4. 関連資料

▶▶【🎥動画】学びをシェアする文化をいかにつくるか はこちら

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!

おすすめ動画

ナレッジを整理するには?

チームの仕組み

1. ナレッジの整理整頓

業務を進めるために参考となる情報をナレッジといいます。

ナレッジ運用でよくある問題は、蓄積されていくナレッジが定期的に整理整頓されないことです。

蓄積されっぱなしでは、新しい情報と古い情報が混在し、利用者にとって使い勝手が悪く、混乱を招く要因になります。

そのため、定期的に整理整頓を行い、使いやすくするようにすることが大切です。

ナレッジを整理する際は、利用頻度が低い情報は削除またはアーカイブし、

逆に利用頻度が高いナレッジに関しては、よく利用するリンク集としてまとめるなどの工夫をして動線を整理しましょう。

①必要性の確認

既存ナレッジを一覧化し、ナレッジの内容と利用頻度を確認します。

利用頻度が低いものは、最新情報を残し、古い情報はアーカイブしましょう。

②内容を精査・整理

内容を業務ごとに分類し、使い勝手が良いように格納先を整理します。

③内容の拡充

利用頻度が高いものは、内容を拡充させます。普段からしているフローや手順書にも反映しましょう。

この一連の流れを定期的に行うことで、最新化され、検索性を向上させることができます。

2. フォルダ構成の見直しをする

ナレッジの保存環境の見直しも、アクセスの利便性を上げるための重要な見直しの一つです。

どんなに良いナレッジも、必要な時に見つからなければ意味がありません。

以下の例では第1階層(大分類)を案件別として、第2階層(小分類)を工程ごとに区切りっています。

どの案件でも、同様な構成にすることで検索性を高めることができます。

3. ナレッジがシェアしやすい環境かどうか見直しをする

ナレッジは、本来の意味や機能を失い、ただ蓄積しているだけの状態になってしまうことがあります。

こういったナレッジの形骸化については、環境面を定期的に見直すことでも防止できます。

活動を振り返りナレッジをシェアし続けるための環境面についても、定期的に見直しを行いましょう。

ナレッジをシェア・活用するには、「場」の創出が大事といわれています。

これまでの活動を振り返りどのような「場」でナレッジの共有が盛んだったかを考え、より有効な「場」が創れないか見直します。

① コミュニケーションコーナーの設置 (お菓子コーナー、ソファースペース、運動スペースなど)

業務時間や休憩時間での、何気ない人の出会いと知識の交流を生む「場」。

② フリーアドレススペースの設置

「タコツボ化」を防ぎ、毎日異なる人との知識交流が生まれる「場」。

③ 勉強会・事例発表会の実施

個人の知識やノウハウを、組織に還元する「場」。

④ 社内SNS/グループチャット

個人の知識やノウハウを、インターネット(イントラネット)を使って共有するための「場」。

⑤ 読書会/輪読会の実施

課題図書を決め、学びや意見を交換する「場」。

新たなナレッジのインプットのきっかけにもなり、個人と組織の成長を促す。

⑥ 社内報を活用したナレッジ共有

最近では、たとえば従来の社員食堂をオシャレな空間にデザインしなおすことで、

社員が自発的に集まりやすくし、情報交換をしやすくしている企業も出てきています。

既存の空間や仕組みも、設計次第でナレッジ交流が行われる「場」に変えることは十分可能です。

4. 関連資料

▶▶【🎥動画】学びをシェアする文化をいかにつくるか はこちら

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!