管理者はログインして下さい。

おすすめ記事

稼働状況の把握の仕方

稼働状況を把握するには、当然ですが実績だけでなく、もともと想定していた予定工数との比較が重要です。 当初計画した工数に対して、実際にどれくらいの工数がかかっているかをチェックし、 どれくらい計画から乖離しているか? 実績ではメンバーが一定期間(日、週など)にどれくらいの時間仕事をしているか? それらを定期的にしっかり見るようにしましょう。 一般的に日本人の気質はとかく悪い状態を自ら報告することが少なく、問われても「まだ大丈夫です」と報告する傾向にありますので、事実としてのデータを押さえることが大切です。できれば毎日、少なくとも数日に1度は、チームメンバーの1日の総勤務時間を把握することが基本です。 以下ポイントを4つお伝えします。 ・工数の入力 工数管理表、ないしは勤怠システムなどを使い、日々の工数をメンバー各々が入力する。 ・稼働実績の確認 実際の工数と計画がどれくらい乖離しているか確認する。また、業務負荷が高く、残業が多いメンバーも確認する。 ・残業が増加している理由を確認 具体的に困っていることを確認する。 ・周囲との連携を検討する 困っていることに対してアドバイスできることはないか。一部業務をチーム内で再配分するなど助けられることはないかを確認する

体制に必要な人数算出方法

業務一覧やWBSを基に必要工数を把握していきます。 基本的な算出方法例は以下となります。 例、定期的に繰り返される業務の人員数の算出 ※累積したデータに基づき繁閑を加味して算出する。 実工数・・400h/月(定常業務:300h/月 + 非定常業務:100/h) →1名あたり労働時間を160h/月とした場合 2.5人月の工数が必要 →必要人員数は3名と算出する また、改善を行っていくためには改善のための時間を予め確保しておく必要があります。 そこで重要となる考え方が稼働率です。 稼働率は、定常業務(サービスの提供のために常に発生する業務)+非定常業務(サービスの提供のために必要だが不定期で発生する業務)を月の総労働時間で割ったものです。 ※1(定常業務+非定常業務)÷月の総労働時間 例えば1人の月の総労働時間(※1)を160時間とし、 その人が行う定常業務が100時間、非定常業務が36時間だった場合は稼働率は85%という風に計算します。 残りの15%、24時間が改善や自己研鑽に使える時間、ということになります。 この稼働率が、改善し続ける組織体制を創るうえで最も重要です。 ではどの程度が理想か?それは、先の例にも挙げた85%です。 まず、稼働率とはチームがどの程度余裕があるのか?ということを図る指標ですから、 当然100に近づいていけばいくほどに余裕がない、忙しい状態となります。 それだと当然チームは疲弊していきます。 これまでチームのコンディションが悪化してきたチームの多くは稼働率が98%を超えていました。 こうなってくるともはや改善をする等という余裕はなくなり、衰退していく一方になります。 常に15%程度の余力を持っておくことが、業務を改善し組織が成長する上で重要です。 では余裕がたくさんあればいいのか?というと決してそんなことはありません。 稼働率が70%を切っているようなチームは「人」が成長しません。 そのチームでは良くても、他に行くと通用しないことが多いのです。 何故か?簡単に言えば稼働率が70%を切るような状態はヒマだと言えます。 そのため、頑張って改善する必要すらないのです。 こうなると組織も人も成長しなくなります。 ですので、15%の余力を持ち改善を進める、改善が進み更に余力が生まれたところで新たなチャレンジをしていく、 このサイクルを常に継続することがサービスの付加価値を上げる上でも、組織と人の成長の上でも重要です。

自分の意見を上手く伝える ~言語化能力 向上講座~

みなさんは、「自分の意見を上手く言葉にできず説明できない・・・」と困ったことはありますか? 言語化が得意な人が普段、どんなことを無意識にやっているか気になりますよね・・・? この記事では、周りのメンバーから見ても、言語化能力が優れている ”てぃーさん” から、 「言語化能力を向上させる工夫」について聞いてみました。 言語化能力は、少しの工夫で向上させることができます。 対話形式でご紹介しますので、ぜひご覧ください。 〈目次〉 登場人物紹介 言語化能力とは? 言語化能力の要素 言語化能力の高め方 関連資料 1. 登場人物紹介 ノリと勢いではなく正しく相手に伝える手段を模索中の関西人。 MBTIは、INFJ(提唱者) 話すことと食べることが好きな人。 MBTIは、INTJ(建築家)か ISTP(巨匠) 2. 言語化能力とは? マッキーさん 私、人に話するの得意な方だと思ってたんですが、周囲に言語化能力の高い方が多くて 「まだまだだなあ」「上には上がいる」と思って驚きました。 特にてぃーさん、めちゃくちゃ話上手ですよね。今日はコツをお伺いしたく…! てぃーさん ありがとうございます!でも、自分としては言語化能力が高いとは思ったことがなかったです。 家族にも「語彙力ないね」って言われるし…。ちなみにマッキーさんが思う、言語化能力が高い人ってどんな人ですか? マッキーさん 私が思う言語化能力が高い人の特徴ってこんな感じかなと思っているんですが… 理路整然と説明ができる人 表現力が豊かで話が分かりやすい人 相手に想像させる言葉の選び方ができる人 てぃーさん なるほど!そういう人いますよね。 相手に伝わるように上手に話ができるって、4つの要素が必要だと思うんですよね。 まとめると下の図の内容になるんですけど、観察力・思考力・語彙力・要約力 が大切だと考えています。 マッキーさん へえー!4つの要素があるんですね!教えてほしいです。 3. 言語化能力の要素 てぃーさん はい! まずは観察力。相手に伝えるためには、相手がどこが分からなくて困っているか 反応や表情の変化を汲み取って工夫する必要がありますよね。 そのため、相手のことを見る力が高いと言語化能力の高さに繋がると思います。 2つ目に思考力。さきほどマッキーさんがおっしゃっていた通り、理路整然と話すとなると話を論理的に考え、組み立てる力が必要ですよね。 ただ論理的に考えるだけでなく、なぜ?をしっかり掘り下げて考えることも大切です。 3つ目に語彙力。相手に伝わる適切な言葉・表現を選ぶ力です。もちろん語彙の豊富さも大切ですが、私は選べる力も大切だと思っています。 最後に要約力。せっかく相手に伝わるように考えても、それを上手く伝えられないと意味がないですよね。 相手に伝わるよう情報の取捨選択をして、まとめる力も必要だと思います。 マッキーさん 確かに!どれか一つでも欠けていたり中途半端だったら伝わり度合いが半減しそうですもんね。 こんなことありますよね。 ■ よくある事例 思考力、要約力の不足 順序立てて説明ができないため、話が散らかってしまい何が言いたいのか分からない。 観察力、語彙力の不足相手が全く分からない業界のことを、業界用語をたくさん使って説明してしまう。 てぃーさん そうですね。もちろん4つすべて揃っている必要がありますが、それぞれに繋がりがありますよね。 今ふと思ったんですけど、特に大切なものが状況によって違うかもしれないですね。 時間をかけて準備できるものだったら、思考力と要約力が大切だと思うし、 その場でパッと説明するものだったら、観察力と語彙力がカギになりそうです。 マッキーさん なるほど。それぞれの4つ要素で分けて考えると、てぃーさんは自分自身で何をやっているとどう分析しますか? てぃーさん そうですね…。 観察力については、私は好奇心が強いんですよね。この人今まで会った○○さんに似てるなとか思ったりします。 あの人に似ているなら、こういう説明の方が伝わりやすいかなという判断に繋がっているかもしれないですね。 次に思考力については考えるのが私は好きなんですよね。 納得しないと次に進めない性格なので、「なぜモヤモヤしているか」、「どうすればモヤモヤしなかったか?」とかを考えます。 自分以外のことでも、「あの人はこうなのかな?」仮説を立てて考えることが多いかもしれないですね。 次に語彙力ですよね…。私はあまり語彙力には自信がなくて…。でも言葉の意味はよく調べますね。 今は仕事をしていて知らないカタカナ用語に出会うことがあるし、 自分が言いたいことが一言で表せる言葉がないかとか悩むことがあるので ネットとかAIで調べるようにしています。そうすることで適切な言葉、表現の知識を増やそうと心がけています。 最後が要約力。これは前職の上司が”報連相”に厳しい方だったため、報告・連絡・相談どれをする時でも、 相手が分かりやすいようサマリへ要約することを癖づけていたので、鍛えられました。 マッキーさん めちゃめちゃ分析されてます…!てぃーさんさすが…! てぃーさん 今回のこのインタビューに向けてめっちゃ考えましたよ…!大変でした…笑 マッキーさん ありがとうございます…! 4. 言語化能力の高め方 マッキーさん では、最後に言語化能力向上のために何から始めればいいと思いますか?できるだけ簡単なやつをお願いします…! てぃーさん 自分がどの要素が弱いのか、1つずつ掘り下げて考えていくことで、言語化能力を高められるのではないかと思います。 それぞれ以下のようなことはいかがでしょう。 マッキーさん 分かりやすいです!これなら意識できそうですね。 てぃーさん ありがとうございます!ただ、すべてをいきなり行うことは難しいと思うので、特に苦手な要素から1つずつ取り組んでみてください。 マッキーさん ありがとうございました! 5. 関連資料 魅せて 伝える 資料作成講座 ▶▶第1回 きれいな資料を作るべき理由 はこちら 資料を作る目的は、多くの場合、相手に理解してもらい、行動を促すことです。 どのようなことに気を付ければ伝わる資料が作れるようになるのかご紹介します。 ▶▶第2回 資料を作る前にやるべきこと はこちら 資料作成をする前に必ずすべきことや、伝えたいことを簡潔に伝えるための構造化の方法をご紹介しています。 ▶▶第3回 魅せるコツ はこちら 資料を魅力的で効果的に伝えるためには、視覚的な工夫が欠かせません。 特に情報を視覚的にわかりやすくするための図解や、テキストに強調をつけるテクニックは、 プレゼンテーションの成功に大きく影響します。

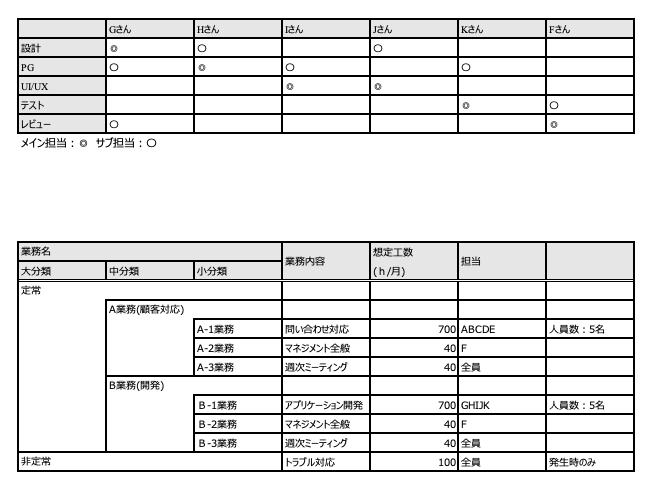

体制図の作成法

業務一覧やWBSを基に、体制全体の体制図や、担当ごとの役割内容を明確にした役割表を整備していきます。 体制図や役割表はチーム間の相互扶助の関係性を築くための基礎情報となり、チーム内の誰が何を担当しているかを把握しやすくする事を目的として作成していきます。 ・役割表 チーム内で誰がどんな役割を担っているか、という全体の体制を明らかにして共有します。 チーム内での担当や責任範囲がどのように設計されているかを把握することで、チームメンバーが見通しよく動けるとともに、 何かあった際に誰が担当すべきかを見落とすリスクを減らすことができます。 そしてこれは、互いが協力しあえる環境づくりにおいて大切です。 また、体制づくりにおいては、業務の冗長化を行うことが有用です。 具体的には、一つ一つの業務に対して「メイン担当とサブ担当」を設け、その業務に対して最低限2人が知っている状態をつくる、ということです。 このことで、何かあった際にもサブ担当がフォローすることができ、また、一人で閉じた世界にならず互いに知恵を出し合うことで、業務をより良くすることにもつながります。 役割表を作成するときは、業務一覧やWBSを基にして、担当や役割を割り振ります。 ・体制図 体制図は、チーム間の相互扶助の関係性を築くための基礎情報となります。 つまりはチーム内の誰が何を担当しているかを把握しやすくすることが目的です。 また役割表に「メイン担当」「サブ担当」の表記を設けることにより、休暇取得時に誰がバックアップするのかが予め明確になり、 「メイン担当」しかいないことが分かれば、リスク回避のためサブ担当を育成する必要性が明らかとなり、育成期間中の協力が得やすくなります。 最後に、作成した体制図と役割表は必ずチームメンバー全員に共有しましょう。 これによって少なくとも隣のメンバーが何の業務をしているか分からない、ということは無くなります。 互いの仕事の状態を見える化することは協力体制をつくる上で大切なことです。 体制図と役割表は管理者が管理するものではなく、チームメンバー全員で共有するものであると認識しておくと良いでしょう。 またこれらをメンバーに共有する際、体制の意図や役割配置の理由、背景等も併せて伝えることで、 各々の役割の納得感が上がることでチームメンバーそれぞれのモチベーション向上や、 意図や背景を理解していることによってより適切な相互協力に繋がります。 意図、背景の共有、これらを必ずセットで行った上で、体制図、役割表はメンバーがいつでも確認できるようにしておきましょう。