課題解決を加速するIssueリストの使い方

ミス・トラブル

チームが目標に向かって進む際、計画時には見えなかった課題や、実行して初めて気づく改善点は必ず出てきます。

これらの課題を放置せず、体系的に収集・整理し、具体的なアクションにつなげる仕組みが「Issueリスト」です。

Issueリストは、課題や気づきを「見える化」し、チーム全体で共有・活用できる便利なツールです。

これを活用することで、課題を解決しながらチームの成長と成果の最大化が可能になります。

この記事では、Issueリストの基本的な役割を解説した上で、

その活用方法を「収集」「アクション化」「実行」の3ステップで紹介します。

※Issueリストと課題管理表の違い

Issueリストが課題の「何が問題か」を明確にするためのリストであるのに対し、

課題管理表は「どう解決するか」を課題、タスク、担当者、期日、進捗などを具体的に管理する表です。

課題管理表の元となるリストとして活用しましょう。

1. Issueリストとは?

Issue(イシュー)リストとは、チームの中で発生している課題や気づき、

改善のヒントを記録・整理するためのリストです。

日々の業務の中で「やりづらい」「気になる」「もっとこうした方が良いのでは?」と感じたことを可視化し、チーム全体で共有・活用することで、継続的な改善を促進します。

Issueリストがあることで得られるメリット

- 課題の見える化:個人の気づきをチーム全体で共有できる

- 改善のスピード向上:気づいたことをすぐにアクションにつなげられる

- チームの成長促進:現場の声をもとに、業務や仕組みを進化させられる

- 心理的安全性の向上:意見を出しやすい環境が整い、チーム内の対話が活性化する

Issueリストがない場合に生じるリスク

- 課題が埋もれる:現場で感じた違和感や改善点が放置される

- 同じ失敗の繰り返し:過去の問題が記録されず、再発防止ができない

- 改善の機会損失:メンバーの気づきが活かされず、チームの成長が停滞する

- 属人化の加速:個人の経験が共有されず、ノウハウが個人に閉じてしまう

-

Issueリストは、チームの「気づき」を「改善」につなげるための出発点である

-

記録すること自体が目的ではなく、アクションに結びつけることでチームの生産性と柔軟性が向上する

2. Issueリストの活用方法

- Issueリストで改善意見を収集する

- 収集した意見をアクション化する

- アクションを実行する

Step1:Issueリストで改善意見を収集する

課題や改善点の発見は、チームの成長に欠かせません。

まずは、チーム内の意見を幅広く収集する仕組みを整え、課題や気づきを見える化しましょう。

①収集の仕組みを整える

- 共有ファイルやチャット部屋を用意:チーム全員が編集できるExcelやスプレッドシートがおすすめ

- 記載ルールを明確に:不安・気づき・アイデア・改善点など、記載内容を事前にすり合わせておく

- 記入頻度を決める:週1回など定期的な記入を促すことで、日常業務の中でアンテナを張る習慣が生まれる

②補完手段としてインタビューを活用

- 業務が忙しく記入が進まない場合は、インタビューで意見を引き出す

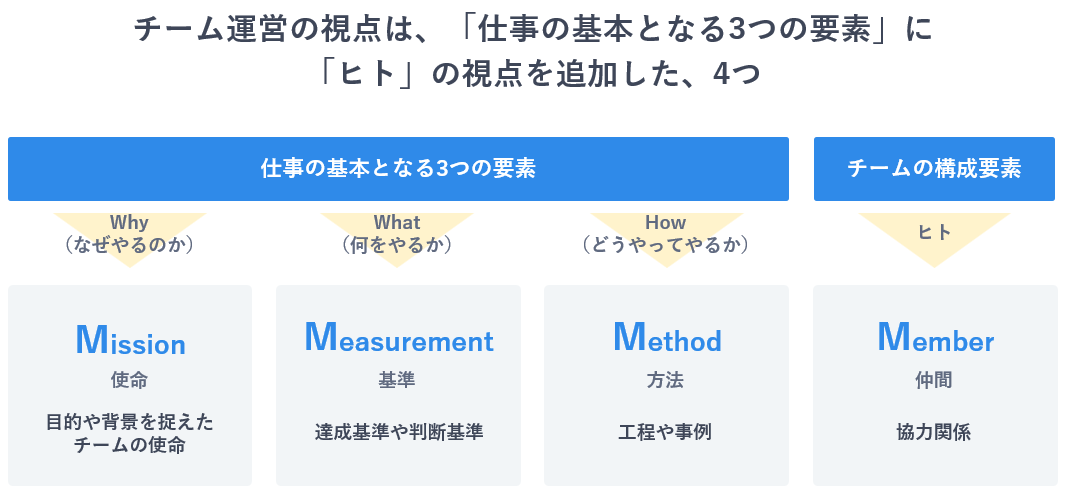

- 事前に業務内容や4M(Mission, Measurement, Method, Member)の視点で仮説を立てておくと、スムーズに進行できる

|

|

Step2:収集した意見をアクション化する

収集した意見をそのままにしておいては意味がありません。

次に、それらを具体的な行動につなげるために整理し、チーム全体で共有・議論しながら解決策を明確化しましょう。

①4Mでカテゴリ分類する

- Mission:顧客ニーズ、期待値、事故・ヒヤリハットなど

- Measurement:目標、指標、進捗に対する違和感

- Method:業務フロー、ナレッジ、標準化の余地

- Member:稼働状況、育成、ローカルルールなど

分類することで、意見の偏りや見落としを可視化できます。

意見が少ないカテゴリは、視点が向いていない可能性があるため、追加の収集が必要です。

②チームで意見交換する

- 事象と原因のすり合わせ:何が起きているのかを共有し、認識を揃える

- 解決状態の定義:「どうなれば解決か」を明確にし、未知の課題に対してはミッションやゴールを再確認してヒントを探ることが重要

- アクションの具体化:誰が何をいつまでにやるかを明確にし、進行に応じて柔軟に詳細化していくことが重要(理想はWBS化だが、箇条書きでもOK)

Step3:アクションを実行する

整理したアクションを実行することで、チームは実際の改善を進められます。

優先順位を決め、効果的に割り振ることで、着実な進捗と成果につなげていきましょう。

①優先順位を決める

- 効果の大きさ、工数、放置による影響度を基準に、着手順を決定

②割り振りを工夫する

- 得意な人に任せる:スピードと精度が向上

- 志向性に合わせる:モチベーションが高まり、主体的な取り組みにつながる

- チャレンジ枠を設ける:未経験者にも挑戦の機会を提供し、フォロー体制を整えて支援する

③コミュニケーションプランを設計する

- 定期MTGに進捗共有のアジェンダを追加するなど、進捗を確認する場を必ず設ける

- 進捗が停滞する原因は「工数不足」だけでなく「イメージできないこと」も多い

相談や対話を通じて、行動のイメージを明確にすることが重要

まとめ

Issueリストは、チームの課題や改善のヒントが詰まった「宝の山」です。

収集→整理→実行のサイクルを回すことで、チームの改善力と成果が着実に高まります。

日常業務に組み込み、継続的に活用することで、チームの成長を加速させましょう。

関連資料

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!

おすすめ動画

課題解決を加速するIssueリストの使い方

ミス・トラブル

チームが目標に向かって進む際、計画時には見えなかった課題や、実行して初めて気づく改善点は必ず出てきます。

これらの課題を放置せず、体系的に収集・整理し、具体的なアクションにつなげる仕組みが「Issueリスト」です。

Issueリストは、課題や気づきを「見える化」し、チーム全体で共有・活用できる便利なツールです。

これを活用することで、課題を解決しながらチームの成長と成果の最大化が可能になります。

この記事では、Issueリストの基本的な役割を解説した上で、

その活用方法を「収集」「アクション化」「実行」の3ステップで紹介します。

※Issueリストと課題管理表の違い

Issueリストが課題の「何が問題か」を明確にするためのリストであるのに対し、

課題管理表は「どう解決するか」を課題、タスク、担当者、期日、進捗などを具体的に管理する表です。

課題管理表の元となるリストとして活用しましょう。

1. Issueリストとは?

Issue(イシュー)リストとは、チームの中で発生している課題や気づき、

改善のヒントを記録・整理するためのリストです。

日々の業務の中で「やりづらい」「気になる」「もっとこうした方が良いのでは?」と感じたことを可視化し、チーム全体で共有・活用することで、継続的な改善を促進します。

Issueリストがあることで得られるメリット

- 課題の見える化:個人の気づきをチーム全体で共有できる

- 改善のスピード向上:気づいたことをすぐにアクションにつなげられる

- チームの成長促進:現場の声をもとに、業務や仕組みを進化させられる

- 心理的安全性の向上:意見を出しやすい環境が整い、チーム内の対話が活性化する

Issueリストがない場合に生じるリスク

- 課題が埋もれる:現場で感じた違和感や改善点が放置される

- 同じ失敗の繰り返し:過去の問題が記録されず、再発防止ができない

- 改善の機会損失:メンバーの気づきが活かされず、チームの成長が停滞する

- 属人化の加速:個人の経験が共有されず、ノウハウが個人に閉じてしまう

-

Issueリストは、チームの「気づき」を「改善」につなげるための出発点である

-

記録すること自体が目的ではなく、アクションに結びつけることでチームの生産性と柔軟性が向上する

2. Issueリストの活用方法

- Issueリストで改善意見を収集する

- 収集した意見をアクション化する

- アクションを実行する

Step1:Issueリストで改善意見を収集する

課題や改善点の発見は、チームの成長に欠かせません。

まずは、チーム内の意見を幅広く収集する仕組みを整え、課題や気づきを見える化しましょう。

①収集の仕組みを整える

- 共有ファイルやチャット部屋を用意:チーム全員が編集できるExcelやスプレッドシートがおすすめ

- 記載ルールを明確に:不安・気づき・アイデア・改善点など、記載内容を事前にすり合わせておく

- 記入頻度を決める:週1回など定期的な記入を促すことで、日常業務の中でアンテナを張る習慣が生まれる

②補完手段としてインタビューを活用

- 業務が忙しく記入が進まない場合は、インタビューで意見を引き出す

- 事前に業務内容や4M(Mission, Measurement, Method, Member)の視点で仮説を立てておくと、スムーズに進行できる

|

|

Step2:収集した意見をアクション化する

収集した意見をそのままにしておいては意味がありません。

次に、それらを具体的な行動につなげるために整理し、チーム全体で共有・議論しながら解決策を明確化しましょう。

①4Mでカテゴリ分類する

- Mission:顧客ニーズ、期待値、事故・ヒヤリハットなど

- Measurement:目標、指標、進捗に対する違和感

- Method:業務フロー、ナレッジ、標準化の余地

- Member:稼働状況、育成、ローカルルールなど

分類することで、意見の偏りや見落としを可視化できます。

意見が少ないカテゴリは、視点が向いていない可能性があるため、追加の収集が必要です。

②チームで意見交換する

- 事象と原因のすり合わせ:何が起きているのかを共有し、認識を揃える

- 解決状態の定義:「どうなれば解決か」を明確にし、未知の課題に対してはミッションやゴールを再確認してヒントを探ることが重要

- アクションの具体化:誰が何をいつまでにやるかを明確にし、進行に応じて柔軟に詳細化していくことが重要(理想はWBS化だが、箇条書きでもOK)

Step3:アクションを実行する

整理したアクションを実行することで、チームは実際の改善を進められます。

優先順位を決め、効果的に割り振ることで、着実な進捗と成果につなげていきましょう。

①優先順位を決める

- 効果の大きさ、工数、放置による影響度を基準に、着手順を決定

②割り振りを工夫する

- 得意な人に任せる:スピードと精度が向上

- 志向性に合わせる:モチベーションが高まり、主体的な取り組みにつながる

- チャレンジ枠を設ける:未経験者にも挑戦の機会を提供し、フォロー体制を整えて支援する

③コミュニケーションプランを設計する

- 定期MTGに進捗共有のアジェンダを追加するなど、進捗を確認する場を必ず設ける

- 進捗が停滞する原因は「工数不足」だけでなく「イメージできないこと」も多い

相談や対話を通じて、行動のイメージを明確にすることが重要

まとめ

Issueリストは、チームの課題や改善のヒントが詰まった「宝の山」です。

収集→整理→実行のサイクルを回すことで、チームの改善力と成果が着実に高まります。

日常業務に組み込み、継続的に活用することで、チームの成長を加速させましょう。

関連資料

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!