1. ニーズの変化を確認する方法

関係者のニーズをしっかり把握したつもりでいても、変化したことに気づかないまま仕事を進めていると

関係者間で認識ズレが起き、せっかく対応したこともやり直しが発生するなど、時間を浪費する可能性があります。

そのため、ニーズの変化をできるだけ早く察知することが大切です。

以下の3点を意識しておきましょう。

- 常に相手の発言や依頼に対して、背景や真意を問うように癖づける

報告や依頼内容に変化があった際は、なぜ変更になったのか?変化の目的は何か?を

確認するようにしましょう。

- 日々の行動の変化に注意を払う

顧客の定例会への参加率が低下している、定例会での発言量が減少しているなど日々の変化については、新たな関心や困りごとの可能性が考えられます。

- 顧客やエンドユーザーから寄せられた意見(VOC)や、満足度調査の結果を確認する

定期的に意見を確認しておくことで、ニーズの変化にも気づきやすくなります。

これらは特に個人の感度に左右されるため、個人で気づいた変化や、違和感を

日報やチームミーティングなどでチームへ共有できるようにしておくと良いでしょう。

2. 期の変わり目にやるべきこと

ビジネスシーンおける期の変わり目は、変化が起こりやすい時期です。

変化を見逃さないように情報を収集をし、来期注力するべきことを検討していきましょう。

情報収集する

関係者が感じているチームに対する満足度を確認するには、直接ヒアリングすることが望ましいですが、直接の会話の機会を設定しにくい場合は、アンケート調査を行いましょう。

顧客組織の異動や組織変化に関する情報は、普段から関係性を構築している場合、

期の節目に情報を取得しやすくなります。

<情報収集するために効果的なこと>

- 期の変わり目の定例会に参加する

- 顧客のWebページで、顧客の決算/財務情報、基本戦略/方針を確認する

※非公式な人事情報を入手した場合、慎重な取り扱いが必要

<異動者がいる際に対応すること>

- 後任者を紹介してもらう

- 自チームの人員交代が発生する場合も後任者を紹介する

└相手を不安にさせないため、異動の趣旨、時期、異動後の体制、引継ぎ計画、

稼働シミュレーション、後任者の紹介などに注意して伝える

- 関係者図を更新する

収集したニーズをもとに、来期に向けて注力すべきことを整理する

期の変わり目には顧客側でも、方針や目標が定まっていないことが珍しくないため、

まずは期が始まるタイミングまでに収集できた情報をもとに、

注力ポイントを整理し仮の目標を立てておきます。

そこから必要に応じて目標を修正するという心持ちで、情報整理や準備を進めます。

情報整理した内容は、チームで話し合い共有し、認識を合わせておきましょう。

|

|

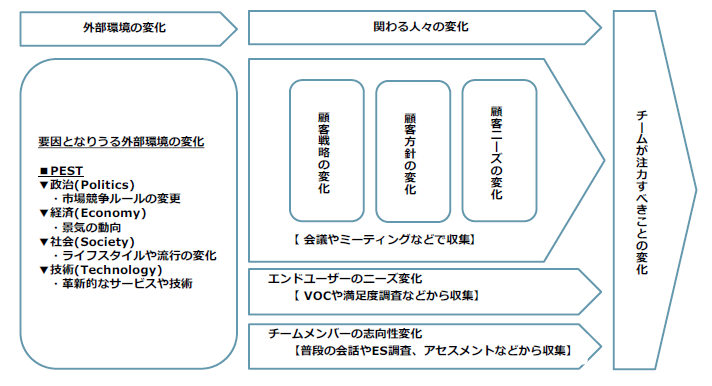

また、会社の方針や世の中のトレンドにより、関係者のニーズも変わことがあるため

外部環境に変化がないかも、定期的に確認しましょう。

以下は、外部環境の変化によって顧客ニーズが変化する一例です。

(参考情報)外部環境変化の一例

|

|

3. 関連資料

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!

おすすめ動画

1. ニーズの変化を確認する方法

関係者のニーズをしっかり把握したつもりでいても、変化したことに気づかないまま仕事を進めていると

関係者間で認識ズレが起き、せっかく対応したこともやり直しが発生するなど、時間を浪費する可能性があります。

そのため、ニーズの変化をできるだけ早く察知することが大切です。

以下の3点を意識しておきましょう。

- 常に相手の発言や依頼に対して、背景や真意を問うように癖づける

報告や依頼内容に変化があった際は、なぜ変更になったのか?変化の目的は何か?を

確認するようにしましょう。

- 日々の行動の変化に注意を払う

顧客の定例会への参加率が低下している、定例会での発言量が減少しているなど日々の変化については、新たな関心や困りごとの可能性が考えられます。

- 顧客やエンドユーザーから寄せられた意見(VOC)や、満足度調査の結果を確認する

定期的に意見を確認しておくことで、ニーズの変化にも気づきやすくなります。

これらは特に個人の感度に左右されるため、個人で気づいた変化や、違和感を

日報やチームミーティングなどでチームへ共有できるようにしておくと良いでしょう。

2. 期の変わり目にやるべきこと

ビジネスシーンおける期の変わり目は、変化が起こりやすい時期です。

変化を見逃さないように情報を収集をし、来期注力するべきことを検討していきましょう。

情報収集する

関係者が感じているチームに対する満足度を確認するには、直接ヒアリングすることが望ましいですが、直接の会話の機会を設定しにくい場合は、アンケート調査を行いましょう。

顧客組織の異動や組織変化に関する情報は、普段から関係性を構築している場合、

期の節目に情報を取得しやすくなります。

<情報収集するために効果的なこと>

- 期の変わり目の定例会に参加する

- 顧客のWebページで、顧客の決算/財務情報、基本戦略/方針を確認する

※非公式な人事情報を入手した場合、慎重な取り扱いが必要

<異動者がいる際に対応すること>

- 後任者を紹介してもらう

- 自チームの人員交代が発生する場合も後任者を紹介する

└相手を不安にさせないため、異動の趣旨、時期、異動後の体制、引継ぎ計画、

稼働シミュレーション、後任者の紹介などに注意して伝える

- 関係者図を更新する

収集したニーズをもとに、来期に向けて注力すべきことを整理する

期の変わり目には顧客側でも、方針や目標が定まっていないことが珍しくないため、

まずは期が始まるタイミングまでに収集できた情報をもとに、

注力ポイントを整理し仮の目標を立てておきます。

そこから必要に応じて目標を修正するという心持ちで、情報整理や準備を進めます。

情報整理した内容は、チームで話し合い共有し、認識を合わせておきましょう。

|

|

また、会社の方針や世の中のトレンドにより、関係者のニーズも変わことがあるため

外部環境に変化がないかも、定期的に確認しましょう。

以下は、外部環境の変化によって顧客ニーズが変化する一例です。

(参考情報)外部環境変化の一例

|

|

3. 関連資料

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!