目標を達成するためにコントロールするべきQCDSとは?

目標

1. QCDSとは

QCDSとは、目標を実現する上での前提条件のような性質を持つものであり、

目標を達成するためにチームでコントロールすべき重要な指標です。

ここでは、QCDSの整理の順番、優先順位のつけ方などQCDSの基礎を説明します。

QCDSは、目標を達成する為にチームでコントロールすべき主要指標の頭文字を取った略語です。

関係者との共通認識は取るためには、QCDSの観点を踏まえ、高い解像度の目標地点を定めて

具体的な計画を作成していきましょう。

Q:Quality(品質基準)

Qはクオリティー、品質の基準のことです。

品質基準の設定には二つパターンがあります。

パターン①

目標とは別の品質的な付帯要件がある場合は、それを設定するパターンです。

業務の処理件数が月に1000件目標で、品質基準が処理の不備率は5%以下に抑えることという場合、

「不備率5% 未満」というのが、仕事の質に対する付帯要件です。

不備率が多いことは仕事の質が低いことになるので、あらかじめ要件として設定されていることがあります。

質に対する期待は、顧客の頭の中には当然のこととして存在し、あえて言葉で伝えられない場合もあります。

そのため「何かしらの条件はありますか?」とこちらから 確認するようにしましょう。

パターン②

目標や、KPIをそのままQ(クオリティー)として設定するパターンです。

特に、質に対しての追加要件が無い場合は、目標やKPIをそのまま「Q」として設定しても構いません。

C:Cost(予算/コスト)

Cはコスト、予算のことです。

予算は絶対に変えられない場合もあれば、状況によって変更が認められる場合もあります。

チームの取り巻く環境において、どの程度変更の余地があるのかを確認しておきましょう。

また自チームが活動する工数も、人件費というコストであり、管理されなければいけないものです。

納期が遅れる場合は、その分の人件費がかかることが多いです。

自チームが主導となって、コストをコントロールできるかどうかは別としても、工数はコストである、という認識をもつことが大切です。

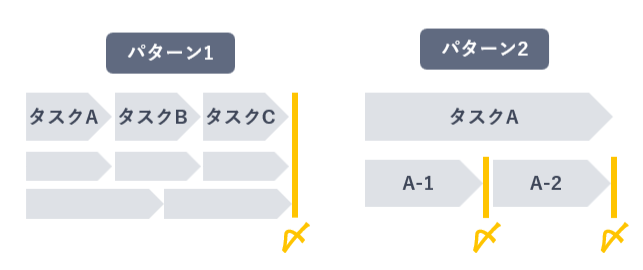

D:Delivery(期日/納期)

Dはデリバリー、期日、納期のことです。

納期は以下二つのパターンがあります。

パターン①

サイトリニューアルのような、いつまでに完了するか全体のスケジュール期日

パターン②

「PC交換対応」のような、何年かに一回定期的に繰り返し対応が必要な時の 1回1回の完了締め切り

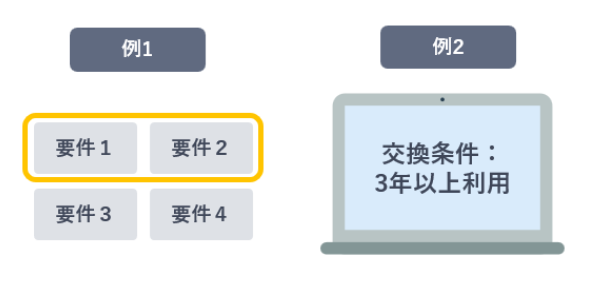

S:Scope(業務範囲)

Sはスコープ、業務範囲のことです。

業務の対象範囲については、コストや納期に比べて曖昧になることが多いですが、曖昧であるがゆえに、

あとから想定外に工数が増えるといったこともあるので、しっかり確認する必要があります。

例①

サイトリニューアルの場合は、追加機能の範囲などがスコープにあたります。

例②

「PCの交換対応」のような業務の場合は、

「交換対象は3年以上利用が条件」といった、条件がスコープにあたります。

特に例②のような、長年継続している業務の場合は、少しずつ範囲が広がっていき、

知らないうちに工数が膨れ上がっているということもあります。

その場合は、業務はどこまでを対象とするか、改めて明確にすることが大切です。

チームの業務範囲(やるべきこと)を洗い出すためには「業務一覧」や「WBS」を活用しましょう。

2. QCDSの設定

全てのQCDS条件が関係者側であらかじめ決まっている場合は、その条件を漏れなく確認するようにしましょう。

しかし多くのケースでは、一部の条件しか決まっていません。

「例えば納期、予算は明確だが、品質、範囲は不明」といった一部条件は決まっているが、

その他の条件は流動的で決まっていないことも多くあります。

その場合は、自分たちで変更可能な条件下で実現可能なプランを検討し、提案をしていきましょう。

もしすべての条件を自チーム主導で決めていけるのであれば、以下の順番でQCDSを設定します。

|

実施順 |

項目 | 内容 |

| 1 | Quality | 目標を仮決めする |

| 2 | Scope | やるべきことに対する想定作業量を見積もる |

| 3 | Delivery | 想定スケジュールに落とし込む |

| 4 | Cost | 概算工数、想定人員数、ファシリティ費用などを見積もる |

| 5 | Quality | 目標、KPIを満たすために十分であるかを確認する |

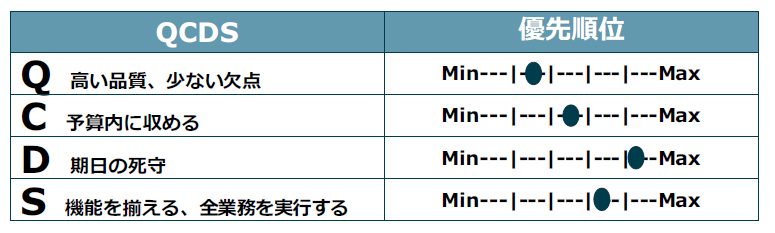

3.QCDSの調整

Q、C、D、Sは、互いにトレードオフの関係にあります。

・品質を高めようと思えば、コストが上がる

・コストを下げるためには、品質を低くするか、範囲を狭める

・今のままだと品質目標基準に到達できないが、納期を遅らせることで到達可能となる などです。

全ての要件が達成できればそれに越したことはありませんが、現実的には想定通りに物事が進まず、

QCDSいずれかの条件が満たせなくなる場合も多くあります。

そのような場合に備え、何が優先されるかをあらかじめ確認していくことが重要になります。

優先順位は、組織や状況によって異なります。

予算は絶対に変更できない、という場合もあれば、株式上場や企業合併など、

対外的にも重要なイベントに関係する場合は納期が絶対となります。

この優先順位はその時の責任者の意向によって異なることもありますので、顧客のニーズや意向を踏まえて必ず事前に確認しておきましょう。

トレードオフスライダー

関係者間で、何を優先させるのかを定めておきます。

チームで業務を遂行する際の重要項目に優先順位をつけ、何を守り、何を捨てるかを、見える化したものです。

あらかじめ、どれを最優先とするのか、すり合わせをしておきましょう

4. 関連資料

▶▶【🎥動画】目標設定を「苦手なもの」から「働きやすくする手段」に変える方法はこちら

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!

おすすめ動画

目標を達成するためにコントロールするべきQCDSとは?

目標

1. QCDSとは

QCDSとは、目標を実現する上での前提条件のような性質を持つものであり、

目標を達成するためにチームでコントロールすべき重要な指標です。

ここでは、QCDSの整理の順番、優先順位のつけ方などQCDSの基礎を説明します。

QCDSは、目標を達成する為にチームでコントロールすべき主要指標の頭文字を取った略語です。

関係者との共通認識は取るためには、QCDSの観点を踏まえ、高い解像度の目標地点を定めて

具体的な計画を作成していきましょう。

Q:Quality(品質基準)

Qはクオリティー、品質の基準のことです。

品質基準の設定には二つパターンがあります。

パターン①

目標とは別の品質的な付帯要件がある場合は、それを設定するパターンです。

業務の処理件数が月に1000件目標で、品質基準が処理の不備率は5%以下に抑えることという場合、

「不備率5% 未満」というのが、仕事の質に対する付帯要件です。

不備率が多いことは仕事の質が低いことになるので、あらかじめ要件として設定されていることがあります。

質に対する期待は、顧客の頭の中には当然のこととして存在し、あえて言葉で伝えられない場合もあります。

そのため「何かしらの条件はありますか?」とこちらから 確認するようにしましょう。

パターン②

目標や、KPIをそのままQ(クオリティー)として設定するパターンです。

特に、質に対しての追加要件が無い場合は、目標やKPIをそのまま「Q」として設定しても構いません。

C:Cost(予算/コスト)

Cはコスト、予算のことです。

予算は絶対に変えられない場合もあれば、状況によって変更が認められる場合もあります。

チームの取り巻く環境において、どの程度変更の余地があるのかを確認しておきましょう。

また自チームが活動する工数も、人件費というコストであり、管理されなければいけないものです。

納期が遅れる場合は、その分の人件費がかかることが多いです。

自チームが主導となって、コストをコントロールできるかどうかは別としても、工数はコストである、という認識をもつことが大切です。

D:Delivery(期日/納期)

Dはデリバリー、期日、納期のことです。

納期は以下二つのパターンがあります。

パターン①

サイトリニューアルのような、いつまでに完了するか全体のスケジュール期日

パターン②

「PC交換対応」のような、何年かに一回定期的に繰り返し対応が必要な時の 1回1回の完了締め切り

S:Scope(業務範囲)

Sはスコープ、業務範囲のことです。

業務の対象範囲については、コストや納期に比べて曖昧になることが多いですが、曖昧であるがゆえに、

あとから想定外に工数が増えるといったこともあるので、しっかり確認する必要があります。

例①

サイトリニューアルの場合は、追加機能の範囲などがスコープにあたります。

例②

「PCの交換対応」のような業務の場合は、

「交換対象は3年以上利用が条件」といった、条件がスコープにあたります。

特に例②のような、長年継続している業務の場合は、少しずつ範囲が広がっていき、

知らないうちに工数が膨れ上がっているということもあります。

その場合は、業務はどこまでを対象とするか、改めて明確にすることが大切です。

チームの業務範囲(やるべきこと)を洗い出すためには「業務一覧」や「WBS」を活用しましょう。

2. QCDSの設定

全てのQCDS条件が関係者側であらかじめ決まっている場合は、その条件を漏れなく確認するようにしましょう。

しかし多くのケースでは、一部の条件しか決まっていません。

「例えば納期、予算は明確だが、品質、範囲は不明」といった一部条件は決まっているが、

その他の条件は流動的で決まっていないことも多くあります。

その場合は、自分たちで変更可能な条件下で実現可能なプランを検討し、提案をしていきましょう。

もしすべての条件を自チーム主導で決めていけるのであれば、以下の順番でQCDSを設定します。

|

実施順 |

項目 | 内容 |

| 1 | Quality | 目標を仮決めする |

| 2 | Scope | やるべきことに対する想定作業量を見積もる |

| 3 | Delivery | 想定スケジュールに落とし込む |

| 4 | Cost | 概算工数、想定人員数、ファシリティ費用などを見積もる |

| 5 | Quality | 目標、KPIを満たすために十分であるかを確認する |

3.QCDSの調整

Q、C、D、Sは、互いにトレードオフの関係にあります。

・品質を高めようと思えば、コストが上がる

・コストを下げるためには、品質を低くするか、範囲を狭める

・今のままだと品質目標基準に到達できないが、納期を遅らせることで到達可能となる などです。

全ての要件が達成できればそれに越したことはありませんが、現実的には想定通りに物事が進まず、

QCDSいずれかの条件が満たせなくなる場合も多くあります。

そのような場合に備え、何が優先されるかをあらかじめ確認していくことが重要になります。

優先順位は、組織や状況によって異なります。

予算は絶対に変更できない、という場合もあれば、株式上場や企業合併など、

対外的にも重要なイベントに関係する場合は納期が絶対となります。

この優先順位はその時の責任者の意向によって異なることもありますので、顧客のニーズや意向を踏まえて必ず事前に確認しておきましょう。

トレードオフスライダー

関係者間で、何を優先させるのかを定めておきます。

チームで業務を遂行する際の重要項目に優先順位をつけ、何を守り、何を捨てるかを、見える化したものです。

あらかじめ、どれを最優先とするのか、すり合わせをしておきましょう

4. 関連資料

▶▶【🎥動画】目標設定を「苦手なもの」から「働きやすくする手段」に変える方法はこちら

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!