推進力が高い社員に聞く!プロジェクトを円滑に進めるために実践していることとは?

みなさんは「推進力」とは具体的にどのようなスキルのことを指すのか、どのような行動をすれば推進力が上がるのか分かりますか?

筆者の私はこの間まで「推進力」を言語化できず、

なんとなく「ファシリテーションが上手」や「提案が上手」など、ふわっとした言葉で片づけていました。

そんな中で、とある方と一緒にお仕事をしていくうちに「これが推進力か!」と目の当たりにし、

あの人のようになりたいと思うようになりました。

そこで今回は、その方の推進力の秘訣を探るべくご本人にインタビューを行い、

どのような取り組みを日々実践しているのか、その具体的な方法や考え方を詳しくお伺いしていきます。

このインタビューを通じて、推進力を高めるためのヒントやアイデアを得ることができましたので、皆さんにもシェアしたいと思います。

プロジェクトを円滑に進めるための実践的なアドバイスが満載ですので、ぜひ最後までお読みください。

COROPS WEB デザイナー 兼 プロジェクトマネージャー

霜島

本記事のライター

鈴木

「推進力はなくてもいい」と思っていた私が得た気づき

ファシリテーションやプロジェクトを推進させていくような業務がとても苦手な私。

そのような業務はなるべく避けて、自分が得意な資料作成やデザインの業務に力を入れていました。

(むしろ、推進力は無くても何とかなるとも思っていました)

そんな中、ご縁があって霜島さんがファシリテーションを行う会議に参加させていただくことになったのですが私が苦手としていた「推進」の仕事をバリバリこなす霜島さんを目の当たりにし、そのスゴさに圧倒されてしまいました。

そんな霜島さんの仕事ぶりを見ていると、「推進」という言葉を避けてきた私もこんな風に思うようになりました。

私には推進力は無くても良いと思っていたけれど(苦手だし)、

推進力を持っていると最強なのでは…⁈

でも、どうやって推進力を鍛えればいいの…?

霜島さんの行動を分析してみた

「推進力」と一口に言っても、何をすれば良いかわからない…。

そこで霜島さんの行動をよく見てみることにしました。

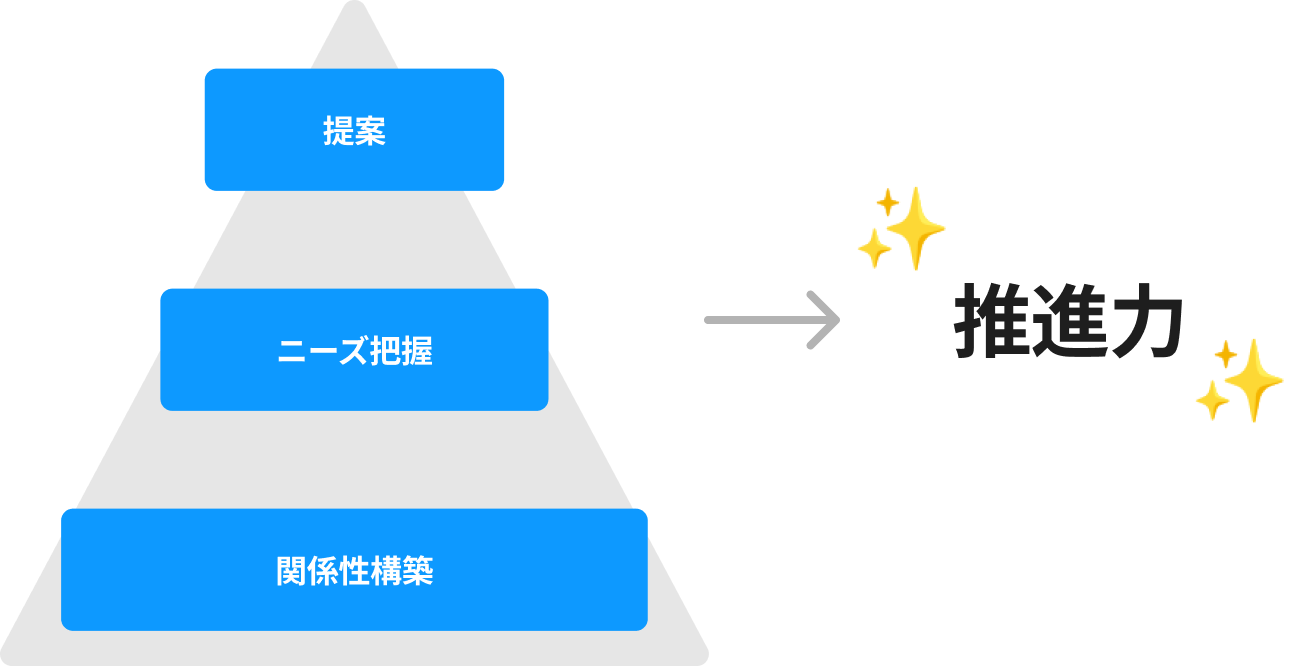

すると大きく3つの要素が見えてきました。

チームメンバーとの関係性構築が土台にあり、周囲のニーズを把握し、そのうえで提案をする。

この3つの積み重ねが推進力に繋がっているのではないかと考えました。

ただ単に「推進力」といってもどうやって伸ばせば良いかわからなかったけれど、

こうやって分析してみると納得できるなあ。

これらの3つの要素について、霜島さんに実際にお話を聞いて、日々取り組んでいることや考え方を深ぼりしていきます。

チーム全員にパスを回して関係性を築く

霜島さんがファシリテーターをしている週1回の定例会議に出席するようになって驚いたことは、アイスブレイクの話し手を交代制にしていることでした。

正直最初は「えっ」と思いました。

私はアイスブレイクが苦手なので、自分がメインで話をしなければならないということに緊張してしまったからです。

しかし会議に参加しているうちに、この会議の雰囲気の良さはアイスブレイクから来ているんだ!と気づきました。

今まで会議でアイスブレイクをしないことがほとんどでした。正直、アイスブレイクをしなくても何か支障が出るわけでもないと思っていましたし、何を話したら良いかも分からないので会議開始後すぐに議題に入っていました。

でも、霜島さんとの会議に参加するようになってからアイスブレイクの重要性が分かってきました。

霜島さんがアイスブレイクを大事にしている想いや、交代制でやろうと思ったきっかけや意図を改めて聞いてみたいです。

シンプルにみんなともっと話したいと思ったからです。

以前、アイスブレイクしていなかった頃は、ファシリテーターの自分だけが話す会議になりやすいのが悩みでした。 みんなの意見を出し合えないと集まった意味がないので、話しやすい場を作ろうと考えたのがはじまりですね。

経験や立場が違うと、意見の言いにくい参加者もいますよね。 アイスブレイクでは立場に関係なく発言するきっかけができますし、会議の雰囲気やその後の関係性も良くしてくれます。

意識しているのは、とある本(※)で読んだ「打ち合わせは『練習』ではなく、『真剣勝負の場』」という言葉です。

試合の真剣勝負の場で、ぼーっと立っているだけなんてありえないですよね。

全員でパスを回してゴールに向かっていくことが大事なんだと学びました。

(※)佐藤可士和 著「佐藤可士和の打ち合わせ」ダイヤモンド社

なるほど!一人でドリブルをし続けてもチームプレーにはならないですもんね。

でも、アイスブレイクをしても「シーンとしたら嫌だな…」と気が引けてしまう人も多いと思います。

霜島さんがいる場でのアイスブレイクは安心して話せるので、霜島さんの返しや盛り上げ方が上手だからなのかなと思うのですが、コミュニケーションとるうえで意識していることはありますか?

「新鮮だな」とか「すごいな」と思ったことを素直に言うことですかね。

あとは、会話が自分と相手の1対1にならないように気を付けています。

例えば共通点がありそうな人に「○○さんもこれ好きでしたっけ?」と話を振ってみるとか。

自分だけでなく参加者同士のやり取りがあったほうがお互いに興味を持てる機会になると思っています。

リモート会議のときはチャット活用してリアクションするのも良いですよね。

アイスブレイクは単なるおしゃべりではなく、会議内での話しやすさや意見の出しやすさに直結する大切な要素であることが分かりました。

特に印象に残ったのは「パス回し」という言葉。自分一人が話すのではなく、チーム全員にパスを回していくことで、より活発なコミュニケーションが生まれるのだと感じました。

「チームのみんなにパスを回す」

私もアイスブレイクをする際は、みんなが参加しやすいような話題を選んで、自然にパスを回せるようにしたいと思いました。

アイスブレイクからチームのみんなが気軽に話せる雰囲気を作って、会議中も意見が飛び交うようにしたいです。

他の人がアイスブレイクをしている時も、ただ聞いているだけになりがちなので、まずはチャットを活用して積極的にリアクションをしてみます!小さな一歩かもしれませんが、これから始めてみようと思います!

ニーズ把握は自己開示から

会議参加者との関係性構築ができているからこそだと思いますが、

霜島さんの会議では限られた時間の中でも意見交換や顧客のニーズを聞き出すことが活発であると感じます。

会議参加者の人数が多いと発言を遠慮してしまう場合もありますが、なるべく全員の意見を聞くために「○○さんはどう思いますか?」などと積極的に声をかけているのが印象的でした。他にどんなことを心掛けているのか聞いてみましょう。

提案も積極的に行っていますが、それは顧客のニーズを把握しているからこそできるのだと思います。

顧客のニーズを把握するために行っていることや、心がけているポイントなどはありますか?

まずは「私は○○ができますよ!」と自分から発信することです。

私はデザイナーなので、例えばアイスブレイクで、他の案件や趣味で作ったデザインを紹介することがあります。

今の業務に関係がなさそうでも、何かあったときに「霜島さんならできるかも?」と思ってもらいやすくなりますよね。

こういう種まきも、気軽に相談してもらうために有効だと思っています。

確かに、自分の得意分野を発信することで、周囲からの信頼や相談が増えますね。

具体的なエピソードもあれば教えてください!

私はワクワクするデザインやイラストが好きなので、以前、半分冗談でプロジェクトメンバーの似顔絵を描いて持っていったんです。そうしたら、予想以上に喜んでいただいたんですよね。

会社のチャットのアイコンや、COROPS WEBの動画で多々活用いただくまでになりました。

チャットでの会話がしやすくなった!という声は思いがけず、嬉しい効果でした。

▼プロジェクトメンバーからの声

アイコン好評で感謝です!

会議の冒頭で「アイコン変えた?かわいいね」と会話が弾み、明るく会議が始まりました。

アイコンを変えたら親しみやすさが上がり、周りからよく話しかけられるようになりました。

大変ありがとうございます😊

▼どんどん似顔絵が増えています

私のアイコンも霜島さん作のものなんですよね!私が所属するPJTでも霜島さんの似顔絵アイコンが浸透しています。

自分の発信がきっかけで仕事に繋がるのって素敵ですね。

ほかにも、顧客のニーズを把握するために行っていることはありますか?

あとは、今までの傾向や周囲の動きから予測して聞いてみることです。

例えば「今後展示会やりますか?」と聞いてみるなど。

そのとき答えが出なくてもまた今後のネタとして取って置くようにしています。

相手のことを知るだけでなく、まずは自分から情報を開示していくことの大切さを学びました。

自分が何者であるかを知ってもらうことで、相手も安心して話しやすくなり、ニーズをキャッチできるようになるのだと思いました。

やはり、関係性構築が土台となっているのですね。

特に印象に残ったのは「種まき」という言葉。ニーズを把握するには相手を知ることが一番だと思っていましたが、自分のことを知ってもらうことで相手にも何か気付きを与えることができるというのは今までの自分にはない発想でした。

「自分の得意を種まきする」

自分の得意分野をもっと積極的に発信してみようと思いました。

例えば、私の得意としているデザインや資料作成のスキルを活かして、サービス販促資料の案を作ってみようかなと思っています。

こうした小さなアクションが、チーム内でのコミュニケーションを円滑にし、相談しやすい雰囲気を作る一歩になると感じました。

これからは、自分のスキルや得意なことをもっとオープンにしていき、チーム全体での協力がしやすい環境を作り出していきたいです!

チームの思考を可視化して提案に繋げる

霜島さんの提案力の高さは関係性構築やニーズ把握に加え、振り返りがしっかりできていて改善点や次やるべきことが洗い出せているからだと感じました。

霜島さんの振り返り方法は「こんな方法があるんだ!」という驚きと、「まとめ方が分かりやすい!」という感動でとても印象に残っています。

ホワイドボードツールを用いた振り返りで、半年の期間でどんな取り組みをしてきたのかを時系列で見ていく方法です。

月断面でやったことを並べて、各月の取り組みに対してチームメンバーがその時の良かった点や改善点を付箋に貼っていきます。

これまでやってきたことや成果が可視化されて、全体を俯瞰して見れる点が良いですよね。

このような振り返り方法は初めて見ました!

この振り返り方法に至ったきっかけや、振り返りで気を付けている点があれば教えてください。

私自身、記憶力に自信がないので、どんな取り組みをしたか思い出す工程がほしかったんです。

議論していたときの資料のキャプチャを見ると、何をしたか思い出しやすいですよね。

振り返る作業の時は、みんなにどんな小さなことでも率直に書いてもらうようにしています。

よく発言する人は、周りが見えてないときもあると思うんです。

周りの人たちの意見も聞きながら冷静になったり、見えてなかったものに目を向けていきたいんですよね。

自分だけでは気づけないこともありますもんね。

でも、振り返っても次に繋げることが難しく感じます。

とくに、改善点を洗い出すことはできても、アクションに繋げるのが苦手です。

振り返りをどのようにして提案に活かしているのですか?

自分だけで考えても思いつかないときは、思考力が足りないのではなく情報が足りないのかもしれません。

そういう時は周りに意見を聞いてみます。

振り返りで今後必要なことややりたいことを書いてもらったり、振り返りの内容を上司に見せて相談したり。

個人的に、「やるからには誰かの役に立つことをしたい」という思いが強くあり、

今の仕事は本当に役に立っているか、もっとできることはないか、

チームで一緒に考えながら期待を超える仕事を目指しています。

周りの人も巻き込んで、相手に何が提案できるか検討しているんですね。

でも提案してもなかなか話が進まなかったり決まらなかったりすることもよくある悩みだと思うのですが、霜島さんが提案しているときは議論が活発でありながらも、多くの意見を集約して合意形成させるスピードが速いなと感じます。

そのスピード感の秘訣は何ですか?

人数が多かったり、意見の検討に時間がかかる内容なら、ホワイトボードツールを使って付箋に意見を書く時間をとったり、事前に宿題として書いてきてもらいます。

みんなが持っている意見を最初に把握できると、議論のポイントが見えてきて、時間を有効に使えますよ。

意見が多い場合は、議論に入る前に、判断基準や制約を確認するようにしています。

アプリ開発だと、「トレードオフスライダー」を使って、納期・品質・予算の優先順位を確認しておいたりしますね。

それを踏まえて、いいなと思う意見に投票をしてもらって、多数決をとることもあります。

議論に入る前の準備が大事なんですね!

投票の場合は、ホワイトボードツールで書き出した意見にスタンプを押してもらっていますよね。

ハートマークやいいねで相手にリアクションも伝えられて、良い方法ですよね!

そうなんです。

あとは、会議終了の5分前に盛り上がらないように、気を付けています。

「活発に議論をする時間」と、「まとめる時間」を考慮した設計にすることも大事です。

会議終了ぎりぎりで盛り上がってしまうことあります…! 「そろそろまとめの時間に入りますよ」の雰囲気を出しておくのは大事ですね!

提案の質を高めるためには、どれだけ多くの素材を持っているかが重要であることを学びました。

特に印象に残ったのは「思考力が足りないのではなく情報が足りない」という言葉。提案ができないことを自分のスキル不足のせいにせず、

周りを巻き込んで情報を集める努力を怠らないことが大切だと感じました。どのフェーズでも「パス回し」は効いてきますね。

「付箋に考えを書き出して可視化する」

議論が空中戦になってしまうことがあるので、ホワイトボードツールを使ってチーム全体の思考を可視化するようにしたいと思いました。(パワポよりも書き出しやすいし、ホワイトボードツールを使いこなしたい…!)

会議中にメモを取りながらまとめていく作業はまだまだ苦手ですが、めげずに継続して自分流の方法を見つけていきたいです。

みんなで実りある議論を行い、より良い提案に繋げていけるように頑張ります!

おわりに

いかがでしたが?

関係性構築・ニーズ把握・提案の3つの要素を軸にお話を伺いましたが、

推進力を高めるためには基盤となる関係性構築が特に重要な要素であることがよくわかりましたね。

皆さんも「チームでパスを回す」というキーワードを意識しながら、目標に向かって進んでいきましょう。

今回私なりの会議の工夫をお話しましたが、過去には思い出したくない「ダメな会議」も多々ありました。

(8人くらいで3時間会議したあと、「何で集まったんだっけ」と言われたり……) なので、以前は「いい会議をしたい」というより、「同じ轍を踏みたくない」という意識で会議の工夫を考えていました。

実は自分のスキルに自信がなくても、「会議の目的やゴールを最初に確認する」「一人だけで喋らない」「終了5分前にはまとめをする」など意識や準備ひとつで改善できることが、実はたくさんあるんですよね。 自分でプロジェクトを推進したいと思う人は、ぜひそういう小さいことから色々試してほしいです。

続けていれば、自分流の失敗する方法、成功する方法が見えてきます。日々実験だと思って、どんどん試していきましょう!

おまけ

ここまでお読みいただきましてありがとうございました。

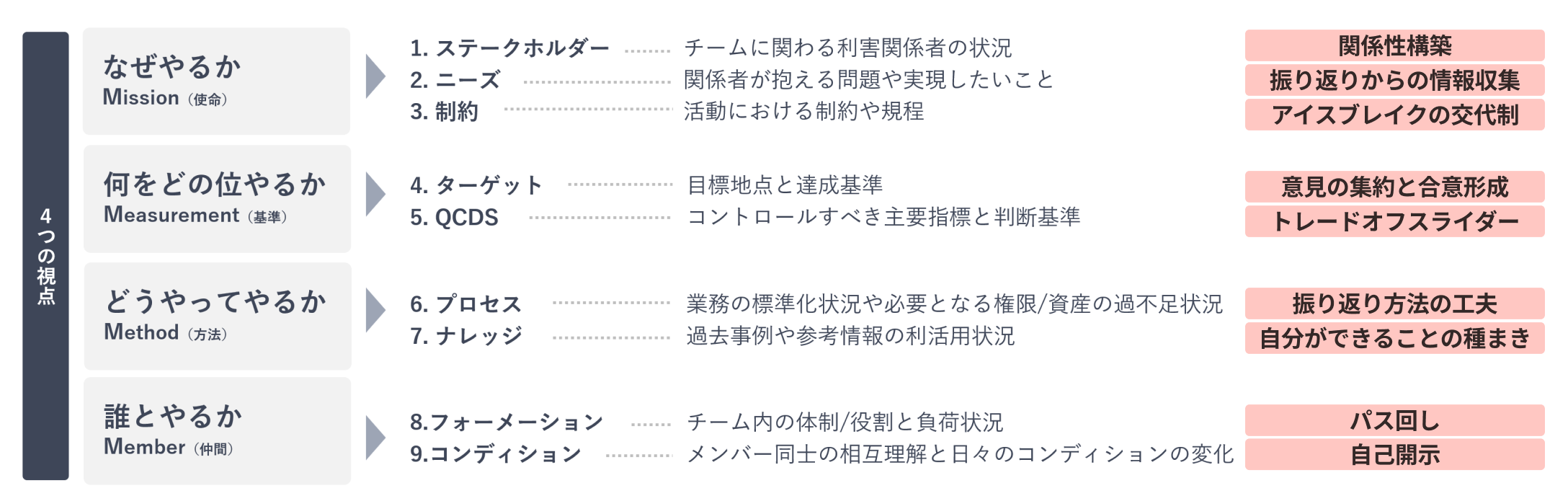

プロジェクト推進の方法は理解できたものの、自分のチームでどのような手順で進めていけば良いか分からないと感じた方へ、COROPSのフレームワークに紐づけて解説します。

COROPSのフレームワークを使って、みなさんもより良いチーム運営の方法を考えてみましょう。

フレームワークについて、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

COROPSのフレームワーク「4M」について、1分で解説しています。

▶▶【📝記事】【記事一覧】COROPSフレームワーク9つの項目 記事まとめ はこちら

COROPSのフレームワークと、COROPSの9項目のそれぞれを解説した記事の一覧をご紹介します。

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!

おすすめ動画

推進力が高い社員に聞く!プロジェクトを円滑に進めるために実践していることとは?

みなさんは「推進力」とは具体的にどのようなスキルのことを指すのか、どのような行動をすれば推進力が上がるのか分かりますか?

筆者の私はこの間まで「推進力」を言語化できず、

なんとなく「ファシリテーションが上手」や「提案が上手」など、ふわっとした言葉で片づけていました。

そんな中で、とある方と一緒にお仕事をしていくうちに「これが推進力か!」と目の当たりにし、

あの人のようになりたいと思うようになりました。

そこで今回は、その方の推進力の秘訣を探るべくご本人にインタビューを行い、

どのような取り組みを日々実践しているのか、その具体的な方法や考え方を詳しくお伺いしていきます。

このインタビューを通じて、推進力を高めるためのヒントやアイデアを得ることができましたので、皆さんにもシェアしたいと思います。

プロジェクトを円滑に進めるための実践的なアドバイスが満載ですので、ぜひ最後までお読みください。

COROPS WEB デザイナー 兼 プロジェクトマネージャー

霜島

本記事のライター

鈴木

「推進力はなくてもいい」と思っていた私が得た気づき

ファシリテーションやプロジェクトを推進させていくような業務がとても苦手な私。

そのような業務はなるべく避けて、自分が得意な資料作成やデザインの業務に力を入れていました。

(むしろ、推進力は無くても何とかなるとも思っていました)

そんな中、ご縁があって霜島さんがファシリテーションを行う会議に参加させていただくことになったのですが私が苦手としていた「推進」の仕事をバリバリこなす霜島さんを目の当たりにし、そのスゴさに圧倒されてしまいました。

そんな霜島さんの仕事ぶりを見ていると、「推進」という言葉を避けてきた私もこんな風に思うようになりました。

私には推進力は無くても良いと思っていたけれど(苦手だし)、

推進力を持っていると最強なのでは…⁈

でも、どうやって推進力を鍛えればいいの…?

霜島さんの行動を分析してみた

「推進力」と一口に言っても、何をすれば良いかわからない…。

そこで霜島さんの行動をよく見てみることにしました。

すると大きく3つの要素が見えてきました。

チームメンバーとの関係性構築が土台にあり、周囲のニーズを把握し、そのうえで提案をする。

この3つの積み重ねが推進力に繋がっているのではないかと考えました。

ただ単に「推進力」といってもどうやって伸ばせば良いかわからなかったけれど、

こうやって分析してみると納得できるなあ。

これらの3つの要素について、霜島さんに実際にお話を聞いて、日々取り組んでいることや考え方を深ぼりしていきます。

チーム全員にパスを回して関係性を築く

霜島さんがファシリテーターをしている週1回の定例会議に出席するようになって驚いたことは、アイスブレイクの話し手を交代制にしていることでした。

正直最初は「えっ」と思いました。

私はアイスブレイクが苦手なので、自分がメインで話をしなければならないということに緊張してしまったからです。

しかし会議に参加しているうちに、この会議の雰囲気の良さはアイスブレイクから来ているんだ!と気づきました。

今まで会議でアイスブレイクをしないことがほとんどでした。正直、アイスブレイクをしなくても何か支障が出るわけでもないと思っていましたし、何を話したら良いかも分からないので会議開始後すぐに議題に入っていました。

でも、霜島さんとの会議に参加するようになってからアイスブレイクの重要性が分かってきました。

霜島さんがアイスブレイクを大事にしている想いや、交代制でやろうと思ったきっかけや意図を改めて聞いてみたいです。

シンプルにみんなともっと話したいと思ったからです。

以前、アイスブレイクしていなかった頃は、ファシリテーターの自分だけが話す会議になりやすいのが悩みでした。 みんなの意見を出し合えないと集まった意味がないので、話しやすい場を作ろうと考えたのがはじまりですね。

経験や立場が違うと、意見の言いにくい参加者もいますよね。 アイスブレイクでは立場に関係なく発言するきっかけができますし、会議の雰囲気やその後の関係性も良くしてくれます。

意識しているのは、とある本(※)で読んだ「打ち合わせは『練習』ではなく、『真剣勝負の場』」という言葉です。

試合の真剣勝負の場で、ぼーっと立っているだけなんてありえないですよね。

全員でパスを回してゴールに向かっていくことが大事なんだと学びました。

(※)佐藤可士和 著「佐藤可士和の打ち合わせ」ダイヤモンド社

なるほど!一人でドリブルをし続けてもチームプレーにはならないですもんね。

でも、アイスブレイクをしても「シーンとしたら嫌だな…」と気が引けてしまう人も多いと思います。

霜島さんがいる場でのアイスブレイクは安心して話せるので、霜島さんの返しや盛り上げ方が上手だからなのかなと思うのですが、コミュニケーションとるうえで意識していることはありますか?

「新鮮だな」とか「すごいな」と思ったことを素直に言うことですかね。

あとは、会話が自分と相手の1対1にならないように気を付けています。

例えば共通点がありそうな人に「○○さんもこれ好きでしたっけ?」と話を振ってみるとか。

自分だけでなく参加者同士のやり取りがあったほうがお互いに興味を持てる機会になると思っています。

リモート会議のときはチャット活用してリアクションするのも良いですよね。

アイスブレイクは単なるおしゃべりではなく、会議内での話しやすさや意見の出しやすさに直結する大切な要素であることが分かりました。

特に印象に残ったのは「パス回し」という言葉。自分一人が話すのではなく、チーム全員にパスを回していくことで、より活発なコミュニケーションが生まれるのだと感じました。

「チームのみんなにパスを回す」

私もアイスブレイクをする際は、みんなが参加しやすいような話題を選んで、自然にパスを回せるようにしたいと思いました。

アイスブレイクからチームのみんなが気軽に話せる雰囲気を作って、会議中も意見が飛び交うようにしたいです。

他の人がアイスブレイクをしている時も、ただ聞いているだけになりがちなので、まずはチャットを活用して積極的にリアクションをしてみます!小さな一歩かもしれませんが、これから始めてみようと思います!

ニーズ把握は自己開示から

会議参加者との関係性構築ができているからこそだと思いますが、

霜島さんの会議では限られた時間の中でも意見交換や顧客のニーズを聞き出すことが活発であると感じます。

会議参加者の人数が多いと発言を遠慮してしまう場合もありますが、なるべく全員の意見を聞くために「○○さんはどう思いますか?」などと積極的に声をかけているのが印象的でした。他にどんなことを心掛けているのか聞いてみましょう。

提案も積極的に行っていますが、それは顧客のニーズを把握しているからこそできるのだと思います。

顧客のニーズを把握するために行っていることや、心がけているポイントなどはありますか?

まずは「私は○○ができますよ!」と自分から発信することです。

私はデザイナーなので、例えばアイスブレイクで、他の案件や趣味で作ったデザインを紹介することがあります。

今の業務に関係がなさそうでも、何かあったときに「霜島さんならできるかも?」と思ってもらいやすくなりますよね。

こういう種まきも、気軽に相談してもらうために有効だと思っています。

確かに、自分の得意分野を発信することで、周囲からの信頼や相談が増えますね。

具体的なエピソードもあれば教えてください!

私はワクワクするデザインやイラストが好きなので、以前、半分冗談でプロジェクトメンバーの似顔絵を描いて持っていったんです。そうしたら、予想以上に喜んでいただいたんですよね。

会社のチャットのアイコンや、COROPS WEBの動画で多々活用いただくまでになりました。

チャットでの会話がしやすくなった!という声は思いがけず、嬉しい効果でした。

▼プロジェクトメンバーからの声

アイコン好評で感謝です!

会議の冒頭で「アイコン変えた?かわいいね」と会話が弾み、明るく会議が始まりました。

アイコンを変えたら親しみやすさが上がり、周りからよく話しかけられるようになりました。

大変ありがとうございます😊

▼どんどん似顔絵が増えています

私のアイコンも霜島さん作のものなんですよね!私が所属するPJTでも霜島さんの似顔絵アイコンが浸透しています。

自分の発信がきっかけで仕事に繋がるのって素敵ですね。

ほかにも、顧客のニーズを把握するために行っていることはありますか?

あとは、今までの傾向や周囲の動きから予測して聞いてみることです。

例えば「今後展示会やりますか?」と聞いてみるなど。

そのとき答えが出なくてもまた今後のネタとして取って置くようにしています。

相手のことを知るだけでなく、まずは自分から情報を開示していくことの大切さを学びました。

自分が何者であるかを知ってもらうことで、相手も安心して話しやすくなり、ニーズをキャッチできるようになるのだと思いました。

やはり、関係性構築が土台となっているのですね。

特に印象に残ったのは「種まき」という言葉。ニーズを把握するには相手を知ることが一番だと思っていましたが、自分のことを知ってもらうことで相手にも何か気付きを与えることができるというのは今までの自分にはない発想でした。

「自分の得意を種まきする」

自分の得意分野をもっと積極的に発信してみようと思いました。

例えば、私の得意としているデザインや資料作成のスキルを活かして、サービス販促資料の案を作ってみようかなと思っています。

こうした小さなアクションが、チーム内でのコミュニケーションを円滑にし、相談しやすい雰囲気を作る一歩になると感じました。

これからは、自分のスキルや得意なことをもっとオープンにしていき、チーム全体での協力がしやすい環境を作り出していきたいです!

チームの思考を可視化して提案に繋げる

霜島さんの提案力の高さは関係性構築やニーズ把握に加え、振り返りがしっかりできていて改善点や次やるべきことが洗い出せているからだと感じました。

霜島さんの振り返り方法は「こんな方法があるんだ!」という驚きと、「まとめ方が分かりやすい!」という感動でとても印象に残っています。

ホワイドボードツールを用いた振り返りで、半年の期間でどんな取り組みをしてきたのかを時系列で見ていく方法です。

月断面でやったことを並べて、各月の取り組みに対してチームメンバーがその時の良かった点や改善点を付箋に貼っていきます。

これまでやってきたことや成果が可視化されて、全体を俯瞰して見れる点が良いですよね。

このような振り返り方法は初めて見ました!

この振り返り方法に至ったきっかけや、振り返りで気を付けている点があれば教えてください。

私自身、記憶力に自信がないので、どんな取り組みをしたか思い出す工程がほしかったんです。

議論していたときの資料のキャプチャを見ると、何をしたか思い出しやすいですよね。

振り返る作業の時は、みんなにどんな小さなことでも率直に書いてもらうようにしています。

よく発言する人は、周りが見えてないときもあると思うんです。

周りの人たちの意見も聞きながら冷静になったり、見えてなかったものに目を向けていきたいんですよね。

自分だけでは気づけないこともありますもんね。

でも、振り返っても次に繋げることが難しく感じます。

とくに、改善点を洗い出すことはできても、アクションに繋げるのが苦手です。

振り返りをどのようにして提案に活かしているのですか?

自分だけで考えても思いつかないときは、思考力が足りないのではなく情報が足りないのかもしれません。

そういう時は周りに意見を聞いてみます。

振り返りで今後必要なことややりたいことを書いてもらったり、振り返りの内容を上司に見せて相談したり。

個人的に、「やるからには誰かの役に立つことをしたい」という思いが強くあり、

今の仕事は本当に役に立っているか、もっとできることはないか、

チームで一緒に考えながら期待を超える仕事を目指しています。

周りの人も巻き込んで、相手に何が提案できるか検討しているんですね。

でも提案してもなかなか話が進まなかったり決まらなかったりすることもよくある悩みだと思うのですが、霜島さんが提案しているときは議論が活発でありながらも、多くの意見を集約して合意形成させるスピードが速いなと感じます。

そのスピード感の秘訣は何ですか?

人数が多かったり、意見の検討に時間がかかる内容なら、ホワイトボードツールを使って付箋に意見を書く時間をとったり、事前に宿題として書いてきてもらいます。

みんなが持っている意見を最初に把握できると、議論のポイントが見えてきて、時間を有効に使えますよ。

意見が多い場合は、議論に入る前に、判断基準や制約を確認するようにしています。

アプリ開発だと、「トレードオフスライダー」を使って、納期・品質・予算の優先順位を確認しておいたりしますね。

それを踏まえて、いいなと思う意見に投票をしてもらって、多数決をとることもあります。

議論に入る前の準備が大事なんですね!

投票の場合は、ホワイトボードツールで書き出した意見にスタンプを押してもらっていますよね。

ハートマークやいいねで相手にリアクションも伝えられて、良い方法ですよね!

そうなんです。

あとは、会議終了の5分前に盛り上がらないように、気を付けています。

「活発に議論をする時間」と、「まとめる時間」を考慮した設計にすることも大事です。

会議終了ぎりぎりで盛り上がってしまうことあります…! 「そろそろまとめの時間に入りますよ」の雰囲気を出しておくのは大事ですね!

提案の質を高めるためには、どれだけ多くの素材を持っているかが重要であることを学びました。

特に印象に残ったのは「思考力が足りないのではなく情報が足りない」という言葉。提案ができないことを自分のスキル不足のせいにせず、

周りを巻き込んで情報を集める努力を怠らないことが大切だと感じました。どのフェーズでも「パス回し」は効いてきますね。

「付箋に考えを書き出して可視化する」

議論が空中戦になってしまうことがあるので、ホワイトボードツールを使ってチーム全体の思考を可視化するようにしたいと思いました。(パワポよりも書き出しやすいし、ホワイトボードツールを使いこなしたい…!)

会議中にメモを取りながらまとめていく作業はまだまだ苦手ですが、めげずに継続して自分流の方法を見つけていきたいです。

みんなで実りある議論を行い、より良い提案に繋げていけるように頑張ります!

おわりに

いかがでしたが?

関係性構築・ニーズ把握・提案の3つの要素を軸にお話を伺いましたが、

推進力を高めるためには基盤となる関係性構築が特に重要な要素であることがよくわかりましたね。

皆さんも「チームでパスを回す」というキーワードを意識しながら、目標に向かって進んでいきましょう。

今回私なりの会議の工夫をお話しましたが、過去には思い出したくない「ダメな会議」も多々ありました。

(8人くらいで3時間会議したあと、「何で集まったんだっけ」と言われたり……) なので、以前は「いい会議をしたい」というより、「同じ轍を踏みたくない」という意識で会議の工夫を考えていました。

実は自分のスキルに自信がなくても、「会議の目的やゴールを最初に確認する」「一人だけで喋らない」「終了5分前にはまとめをする」など意識や準備ひとつで改善できることが、実はたくさんあるんですよね。 自分でプロジェクトを推進したいと思う人は、ぜひそういう小さいことから色々試してほしいです。

続けていれば、自分流の失敗する方法、成功する方法が見えてきます。日々実験だと思って、どんどん試していきましょう!

おまけ

ここまでお読みいただきましてありがとうございました。

プロジェクト推進の方法は理解できたものの、自分のチームでどのような手順で進めていけば良いか分からないと感じた方へ、COROPSのフレームワークに紐づけて解説します。

COROPSのフレームワークを使って、みなさんもより良いチーム運営の方法を考えてみましょう。

フレームワークについて、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

COROPSのフレームワーク「4M」について、1分で解説しています。

▶▶【📝記事】【記事一覧】COROPSフレームワーク9つの項目 記事まとめ はこちら

COROPSのフレームワークと、COROPSの9項目のそれぞれを解説した記事の一覧をご紹介します。

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!