チーム内の情報共有を円滑にするコツ

チームの仕組み

1. 情報の共有方法とタイミング

チーム内の情報共有を円滑にするコツは、情報の性質にあわせて連携ルールを決めることです。

ルールを決める際には、経験豊富なベテランメンバーの意見や、要職につかれている方の意見が強く反映されがちですが、より納得感と実効性を高めるためには、チーム内でフラットに意見交換を行いルールを決めましょう。

ここでは、情報の性質にあわせた、共有方法・共有タイミングを検討する際の参考情報をご紹介します。

- 上位層からの情報共有

- チーム内の情報共有

- 部下からの情報共有

それぞれの、共有の仕方や共有タイミングを確認していきます。

上位者からの情報共有

| 情報の性質 |

会社や組織・方針・決定事項など 今後仕事を進めていく上での判断基準となり、何度も遡って見る機会が多い情報です。 |

| 共有の仕方 |

メールやチャットでの共有だけでは理解しにくいことも多いため、対面やZoomなど口頭説明の機会を設定すると良いです。 |

| 共有タイミング |

予め、「何の情報がいつ頃までに欲しいか」チームで会話し |

チーム内の情報共有

| 情報の性質 |

チーム運営に関わったり、業務に直接関連する情報。 特性上、早く円滑に伝えるべきことが多いです。

例:エスカレーション内容 など |

| 共有の仕方 |

すぐに連絡が取れるチャットツールなどを用いて、情報連携を行える工夫が必要です。 |

| 共有タイミング |

朝夕のショートMTGを設定し、そこで情報連携を取るようなケースもあります。 |

部下からの情報共有

| 情報の性質 |

普段メンバー自身が感じているモヤモヤなど。 ポジティブな内容、ネガティブな内容とありますが、多くは不安なこと、不満に感じてること、迷っていることなど、言いにくいことが当たります。

|

|

確認の仕方・ 確認タイミング |

1on1等で時間を確保し、まずは「何でも言ってよい雰囲気」を作り出し聴く態勢を整えてください。

|

2. 連携した情報の蓄積

連携した情報を蓄積し組織全体で知識を共有することで、業務の効率化やミス防止に繋がります。

データを少しずつ蓄積・活用し、将来の業務や改善にも役立てていきましょう。

最近では、データを蓄積するためにツールを使うことも多くなっており、

slackやTeamsといったチャットツールでは、細かな単位で情報共有の場を作れる機能もあります。

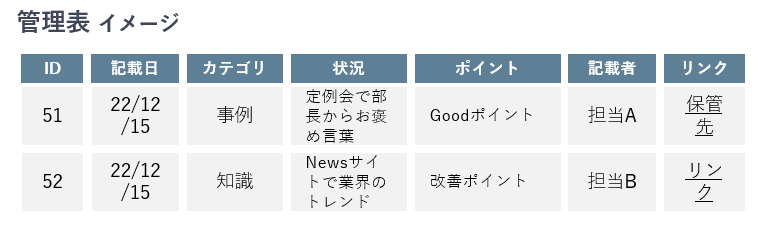

万が一、職場環境の制限などでツールが使用できない場合は、以下のイメージで管理表を作成し管理します。

※Excelで作る管理シートのフォーマットは本記事内の「3.関連資料」よりダウンロードができます。

蓄積したデータの見直し

蓄積されたデータは、整理整頓する必要があります。

特に、使われていなかったり利用頻度の低いデータについては、

利用者側から見ると「どこに何が書いてあるのかが分からない」ため、

「すべての情報を一通り確認しないと最新のデータをキャッチアップ出来ない」というような 不要な工数が発生したり、有用な情報を確認する際のノイズとなってしまったりします。

せっかく蓄積したデータをより有益に活用するためにも、期の終わりなど定期的なタイミングできちんと整理を行いましょう。

特に、チャットツールはログが残せるため、ナレッジ管理用のための工数がかからず効率的ですが、

過去からの情報が残り続けていると煩雑化するため意識的に整理を行うようにしましょう。

3. 関連資料

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!

おすすめ動画

チーム内の情報共有を円滑にするコツ

チームの仕組み

1. 情報の共有方法とタイミング

チーム内の情報共有を円滑にするコツは、情報の性質にあわせて連携ルールを決めることです。

ルールを決める際には、経験豊富なベテランメンバーの意見や、要職につかれている方の意見が強く反映されがちですが、より納得感と実効性を高めるためには、チーム内でフラットに意見交換を行いルールを決めましょう。

ここでは、情報の性質にあわせた、共有方法・共有タイミングを検討する際の参考情報をご紹介します。

- 上位層からの情報共有

- チーム内の情報共有

- 部下からの情報共有

それぞれの、共有の仕方や共有タイミングを確認していきます。

上位者からの情報共有

| 情報の性質 |

会社や組織・方針・決定事項など 今後仕事を進めていく上での判断基準となり、何度も遡って見る機会が多い情報です。 |

| 共有の仕方 |

メールやチャットでの共有だけでは理解しにくいことも多いため、対面やZoomなど口頭説明の機会を設定すると良いです。 |

| 共有タイミング |

予め、「何の情報がいつ頃までに欲しいか」チームで会話し |

チーム内の情報共有

| 情報の性質 |

チーム運営に関わったり、業務に直接関連する情報。 特性上、早く円滑に伝えるべきことが多いです。

例:エスカレーション内容 など |

| 共有の仕方 |

すぐに連絡が取れるチャットツールなどを用いて、情報連携を行える工夫が必要です。 |

| 共有タイミング |

朝夕のショートMTGを設定し、そこで情報連携を取るようなケースもあります。 |

部下からの情報共有

| 情報の性質 |

普段メンバー自身が感じているモヤモヤなど。 ポジティブな内容、ネガティブな内容とありますが、多くは不安なこと、不満に感じてること、迷っていることなど、言いにくいことが当たります。

|

|

確認の仕方・ 確認タイミング |

1on1等で時間を確保し、まずは「何でも言ってよい雰囲気」を作り出し聴く態勢を整えてください。

|

2. 連携した情報の蓄積

連携した情報を蓄積し組織全体で知識を共有することで、業務の効率化やミス防止に繋がります。

データを少しずつ蓄積・活用し、将来の業務や改善にも役立てていきましょう。

最近では、データを蓄積するためにツールを使うことも多くなっており、

slackやTeamsといったチャットツールでは、細かな単位で情報共有の場を作れる機能もあります。

万が一、職場環境の制限などでツールが使用できない場合は、以下のイメージで管理表を作成し管理します。

※Excelで作る管理シートのフォーマットは本記事内の「3.関連資料」よりダウンロードができます。

蓄積したデータの見直し

蓄積されたデータは、整理整頓する必要があります。

特に、使われていなかったり利用頻度の低いデータについては、

利用者側から見ると「どこに何が書いてあるのかが分からない」ため、

「すべての情報を一通り確認しないと最新のデータをキャッチアップ出来ない」というような 不要な工数が発生したり、有用な情報を確認する際のノイズとなってしまったりします。

せっかく蓄積したデータをより有益に活用するためにも、期の終わりなど定期的なタイミングできちんと整理を行いましょう。

特に、チャットツールはログが残せるため、ナレッジ管理用のための工数がかからず効率的ですが、

過去からの情報が残り続けていると煩雑化するため意識的に整理を行うようにしましょう。

3. 関連資料

会員限定コンテンツで

仕事を進めやすくするヒントが見つかる!